五十期啦!🥳🥳🥳

没想到我们这个小破节目居然播出五十期了,感谢各位听众朋友们一直以来的支持🙇🏻

接下来我们要再接再厉,往一百期进发,希望给大家带来更多的好内容👏

最近丹尼斯·维纶纽瓦导演的《沙丘》在国内上映了,两位主播看完都激动不已。

Justin 看过了小说原著,自力则没有,两位主播在节目中友好地交流了原著党和非原著党的感受。

P.S. 本期节目从 11:43 开始涉及剧透,请还没看过的小伙伴们记得收藏一下本期节目,等电影看完了之后再回来听哦

欢迎大家在小宇宙评论区参会与互动,将随机抽取 5 位听众送出小礼物哟~

欢迎各位听众朋友们通过以下方式联系我们:

fyfyFM进群推荐使用小宇宙等泛用型播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

《沙丘》(Dune)在国内上映之前一个月各种社交媒体就经常看到大家的讨论,我最早接触《沙丘》这个 IP 还是小时候玩《沙丘2000》这个由西木工作室发售于 1998 年的即时战略游戏。但一直以来我对《沙丘》的理解也仅止于此,直到看到新版电影即将上映的消息。于是我果断在亚马逊买了《沙丘六部曲》。从 1965 年发表第一部开始,作者 Frank Herbert 一直写到 1985 年,整整 20 年时间,小说的体量跟它的写作时间跨度一样壮观。今年(2021年)由丹尼斯·维纶纽瓦(Denis Villeneuve)导演的这部电影,片头称 Part One,实际上也只容下了《沙丘》系列第一部的前 1/3 左右的故事,可见此作体量之庞大。目前我只读完了前两部(《沙丘》和《沙丘救世主》),第三部《沙丘之子》在读。

看完这部电影,我觉得无论是选角、配乐,还是视觉呈现效果都非常出色。故事情节上,这部电影基本忠实于原著,除了少数几个关键情节因为篇幅需要做了合并修改,其他在电影中呈现出来的画面、情节和台词,基本没有改编,可谓深得原著党之心。但是这也给没看过原著的观众带来较高的理解难度。因为小说体量太大,浓缩进两小时的时间里,势必要删减大量的背景介绍,人物的情感转变也随着篇幅缩减而显得突兀,故事的转折更是缺少必要的过度,所以本作的观众打分会出现褒贬不一也是十分合理的。

这部电影预算高达 1.65 亿美元,导演 Denis 此前曾导过《银翼杀手2049》和《降临》等科幻大片,都算是有点理解门槛的作品。我没读过《降临》的小说原作,但是《银翼杀手》的原作菲利普·迪克(Philip Kindred Dick)的《仿生人会梦见电子羊吗?》(Do Androids Dream of Electric Sheep?)我很喜欢,这部电影也是比较忠于原著的。我想也许是导演的原著党风格使得文本作品在荧幕上呈现时天然存在的距离造成了这类电影的理解门槛。

但是无论如何,《沙丘》这部电影的选角是非常棒的,观影时我觉得基本符合我对小说人物的想象,除了 Jason Momoa 饰演的邓肯·爱达荷(Duncan Idaho)。

首先男主角是年轻的保罗·厄崔迪斯(Paul Atreides),这个角色是一个天才角色,也即电影字幕翻译中的“天选之人”,在宗教中属于先知救世主的角色。选择的演员是身材纤细,五官精致的 Timothée Chalamet,我觉得还是十分符合一个青涩少年英雄的形象的。虽然保罗是后来的救世主,即将面临九九八十一难,但是毕竟第一部电影的情节止于走进沙漠。这时候的保罗完全就是一个贵族出身的王子,尚未经历真正的磨难,只是依靠他过人的智慧,从小受过的严苛的训练,以及他的天赋(预知幻觉)而走到现在。所以我觉得 Timothée 的形象跟这一阶段的保罗非常契合。但是如果到了后期,保罗在沙漠中披荆斩棘成为英雄救世主了以后,我比较希望看到一个相对沧桑成熟的形象,而不是依旧白白净净,纤细柔弱的少年。

然后是保罗的母亲杰西卡·厄崔迪斯(Jessica Atreides),这个角色非常厉害,出身于神秘而又强大的贝尼·杰瑟尼特姐妹会(Bene Gesserit),自小受到超人般的身体和心智训练,能够使用“音言”操控他人,心思缜密,功夫过人。选角是曾在《碟中谍》中饰演阿汤哥的对手,黑衣女杀手的 Rebecca Ferguson,强大又智慧的形象真是合适不过。可惜的是电影篇幅太短,留给 Rebecca 的镜头时间不够多,而为了突出贝尼·杰瑟尼特的自我控制能力和超能力,导演又给了太多情绪崩溃的镜头,导致这个角色在电影中的表现比她看上去要脆弱太多。希望第二部电影中,杰西卡成为圣母那段可以有更好的发挥。

接下来是保罗在沙漠的真命天女契尼(Chani)这个角色,选择的是年轻演员 Zendaya。她曾经在《蜘蛛侠:英雄归来》中饰演小蜘蛛的同学兼暗恋对象,现实生活中她也是小蜘蛛的扮演者 Tom Holland 的女朋友。她还是个歌手,唱功不错,歌曲《Replay》上过 Billboard Top 100。Zendaya 目前的影视作品不多,但是形象和沙漠的年轻女子还是非常契合的。在第一部中契尼的出场戏份很少,大部分时间只出现在保罗的幻象里,第二部她就要展示沙漠女子的智慧与勇敢了。不过同样出于电影篇幅关系,契尼在这部影片中也没什么发挥空间。本来小说中保罗与杰西卡两人同沙漠众人的遭遇战中契尼还是发挥了点作用的,但是电影中没有表现出来。

跟着我们看厄崔迪斯公爵,这真是个难以用三言两语形容的角色。他是个成熟稳重的中年人,又是个有权有势的大家族首领,在江湖中摸爬滚打多年,本应行事谨慎,却终因错信岳医生而被埋伏中招。这个角色由出演过《机械姬》、《星球大战》等作品的老演员 Oscar Isaac 非常合适。可惜电影中对于保罗遭遇暗算的调查情节大幅缩水,在亲信中寻找内奸的情节几乎没有,使得这位本应在刀口中舔血的老江湖,在背叛之夜显得是那么脆弱,那么大意。甚至唯一给公爵单独表现机会的,甘冒生命危险,驾驶扑翼飞机拯救香料车上的工人于沙虫临近之威胁的一幕,也从“侦察机构没人发出告警”改编为了“哈克南人留下的运输机太垃圾无法运起香料车”。本来这个情节正是公爵危机重重的因素之一的,配合后来被完全删减掉的晚宴,一步步将故事推入背叛之夜。这样看来,晚宴情节的删减对背叛之夜的影响还是巨大。

最后我们看两个重要配角,一个是邓肯·爱达荷(Duncan Idaho),在故事中是顶级战士的存在,同时也是一位门泰特(Mentat)。门泰特是一种经过特别训练的人,可以用人脑模拟计算机的功能,收集大量数据进行极其理性的计算,然后给出逻辑上的结果。所以这个角色应该是相当理智的,但同时 Duncan 又是一名剑术大师。所以在我的想象中,Duncan 的身材不会太壮,应该是中等剑士身材,但是性格非常冷静和理智,不应该是奔放外向的。所以当 Jason Momoa 饰演的 Duncan 登场的时候我一度感到奇怪。虽然我挺喜欢这位演员,但总感觉哪里有点怪怪的,却说不上来。后来才发现,原来是 Jason Momoa 那壮硕的身材和豪迈的演出跟我心中的门泰特的形象冲突了。当然电影中对于门泰特这件事情绝口不提,也许是改编时觉得这点没什么用?门泰特的出现是历史上曾经发生过一场圣战,圣战的结果是彻底消灭计算机技术,使得人工智能的出现变得不可能,人类不再依靠计算机来解决问题。这个场景与我们今天大相径庭,而且以我们当下的认知,宇宙航行、大型远程武器等等少不了计算机参与。在小说中,宇宙航行虽然改为以香料为辅助的宇航员的预知能力来领航,但是问题是驱动飞船总得有一套系统吧?我想也许是因为这点所以电影中直接忽略了门泰特这个职业,而 Duncan 也几乎没有表现出门泰特的计算能力,只有胖男爵身边的那个门泰特还翻过白眼计算了一下。当然这要是没有任何旁边解释,想必新观众也是一头雾水不知道他在干什么。Duncan 在整部沙丘作品中是一个非常重要的人物,选择大牌演员我觉得无可厚非,不过 Jason Momoa 的身材和演出跟这个角色本身的冲突是显而易见的,就看续集中编剧要如何调整剧本了。

另一个重要配角是岳医生(Dr. Wellington Yueh),由台湾演员张震出演。我刚看到张震出场的时候是有一点惊讶的,但是立刻就醒悟过来,因为小说中圣母杰西卡是会跟岳医生使用一种非常古老的语言进行交流的。所以当荧幕上岳医生开口跟杰西卡讲中文的时候,影院里的观众们都在笑,但是原著党肯定会觉得“哇塞神还原”。岳医生也是一个复杂的角色,在寻找内奸的过程中,岳医生和杰西卡有过一场针锋相对的互相试探。这场戏既表现了杰西卡过人的能力,也展示了这件阴谋的复杂程度,在背叛情节中我以为不可或缺,可惜电影中直接删去了。

至于反派的哈克南男爵(Baron Vladimir Harkonnen),一个几百斤的无法支撑自己身体只能靠浮空设备活动的大胖子,由老戏骨 Stellan Skarsgård 饰演,演技了得。不过这个角色跟灭霸一样几乎全程特效出镜所以只能通过台词和动作来感受了。

至于侄子野兽拉班(Beast Rabban Harkonnen),则是由扮演过《银河护卫队》里的大块头德拉克斯(Drax)的 Dave Bautista 出演。可能因为他憨憨的形象过于深入人心,所以刚一出场就有点搞笑的样子。但是拉班这个角色在小说中本来就是有点笨的,所以这点我觉得挺合适,反而是这位 WWE 运动员过于庞大的身材,显得他在跟叔叔哈克南男爵对比时不够弱小。原本男爵是一个阴险狡诈的大魔头,对于拉班是全面压制的,这种恐怖的氛围只在跟临终的公爵对峙那一幕有所体现,其他的场景总感觉还差一点。

另外是沙丘科学家列特·凯恩斯(Liet Kynes),小说中是一个男性角色,在这部电影中变成了女性。一开始看有点错愕,不过因为这个角色出场时间不长,所以其实男性女性都不影响整体效果。

电影的视觉效果非常赞,卡拉丹星球的多雨、厄拉克斯星球的干旱、各种飞行器的巨型体量、贝尼·杰瑟尼特姐妹会的着装都十分到位,还有各种沙丘道具,比如保存人体水分的蒸馏服、吸引沙虫的沙槌、骑行控制沙虫的钩镰,还有身着屏蔽场打斗的效果,都令原著党欣喜不已。

开场时公爵迎接皇帝派来的宇航公会的人所举行的仪式,新观众可能会疑惑为什么一万年后的世界还要举行这么古老的仪式,以及为什么要用这么巨大的飞行器,为什么要打开了之后让人从上面走下来。实际上《沙丘》小说的后续在解释巨型建筑时有提到这种对比会使身处其中的人类自觉自己的渺小,而衬托出权力的高大。这也是令原著党舒服而新观众迷惑的一点。

沙虫(Sandworm)的还原也很棒。现在有很多作品使用了沙虫这一设定,但是形象各自不同。在《沙丘2000》中,香料车是一只金龟子一样的车,沙虫完全就是一条鱼,我猜是制作组节省经费的关系。到了《沙丘帝国》就变成了跟现在电影中看到的类似的深渊巨口一条虫。其他使用到类似沙虫设定的还有《塞尔达:旷野之息》,沙漠中的大鱼。电影中的沙虫在最后保罗母子逃上石头的那一刻有一个巨大的对比镜头,当沙虫被沙槌吸引翻身的时候,沙子掀起的沙浪如同海浪一般,波澜壮阔。

总的来说电影的视觉效果是绝对可以打满分的,很多沙漠的镜头就像电影的宣传海报一样,童叟无欺。

整部电影看下来,只要在荧幕中有演出的,基本上都完全忠于原著,甚至台词都没怎么改编。但是这部 1965 年出版的系列小说的第一部,其篇幅是巨长的。即便电影只改编了第一部的三分之一左右的情节,也依然不得不对这三分之一进行大量的删减。我觉得有些删减和改编对整体效果会有比较大的影响,而整体不进行改编也对电影有很大影响。

首先电影的前半小时几乎和小说一致,主角以做梦开场,然后把重要人物一个个登场。这里母亲杰西卡在餐桌上训练保罗使用“音言”(电影翻译为“音控力”)能力的情节是电影增加的,不失为一种提前交代特殊能力的方式。圣母使用盒子对保罗进行测试的一段是故事早期的一段小高潮,但是电影中呈现这一段时间的剪辑方式却有点迷。保罗在测试过程中应该杂糅着极度的恐惧和痛苦,然后慢慢使用贝尼·杰瑟尼特训练习得的自我控制能力一点点把自己控制住。但是画面却在保罗的表情达到巅峰时突然插入一个不太痛苦的平静表情,我以为是比较失败的。后来保罗的表情慢慢舒缓展示了演员的演技,还是可圈可点的。这段场景以天降大雨为背景,展示了制作组的小心思:卡拉丹是个多雨的星球,沙丘是个从未下过雨的星球。这个设定非常棒。

厄崔迪斯家族到达沙丘星球之后的地貌俯视航拍镜头十分壮阔,是个很赞的长镜头。沙丘被完全封闭的城市,沙漠中的地下城,扑翼飞机,香料车,以及主角后来逃难用的高科技帐篷,都是绝佳的还原。不过军队的还原还是稍微差点意思,首先步兵们的装备感觉上不太结实的样子,虽然说人人都有屏蔽场不需要那么多坚实的盔甲,但是观感上还是感觉有点弱。然后监狱星球培育出来的怪兽士兵,萨多卡军团,本来是一个野兽军团,但是除了声音做了特殊处理之外,也没看出来有多怪兽,无论是装备上还是战斗场面都差得不够多,视觉震慑力不足。

Jason Momoa 本来作为剑术大师,我期待有非常惊艳的战斗场景,但是整部电影除了一开始保罗和哥尼的训练室打斗算有点意思之外,其他的镜头总是有点小孩打架的感觉。虽然真实的生死搏击可能就是这样,但作为一部大片来说,就少了一点效果。尤其是最后保罗在沙漠跟詹米决斗的一场,保罗的内心戏,杰西卡的担忧,契尼的提醒和后来对保罗看法的转变,这些甚至比决斗本身还重要。但是电影在这一场戏的表现却十分草率,可谓全场最差一幕。

其他的改编问题,比如前面提到的岳医生的背叛,因为寻找内奸的情节完全被删掉了,所以感觉有点突兀。另外就是公爵到了沙丘之后,举办晚宴的场景。读者朋友可能还记得沙漠首领斯第尔格第一次出现在公爵面前时,不肯卸下晶牙匕,然后上来就先吐口水的打招呼方式。这一幕本来是出现在晚宴上的,但是因为晚宴被删掉了,所以就变成了出现在会议厅里。晚宴本来是公爵、保罗、杰西卡跟当地势力的言语较量,一来一回之间,颇有舌战群儒的畅快感,再加上斯第尔格的出现,种种事件导致本来我以为平平无奇的晚宴变得险象环生,可谓妙哉妙哉。这场晚宴中的种种黑天鹅迹象也给足了读者内心准备:即将有大事发生。如此一来岳医生的背叛之夜也就一点也不突兀了。可惜篇幅关系少了这场大戏。

另外是保罗和杰西卡在沙漠中逃亡的过程。这是年轻保罗死去,公爵保罗觉醒的心理成长时刻,可惜电影只用了他怒气冲冲地对着母亲发火一幕来表现,后面的成熟机智的转变只有手持戒指之类的无说明镜头。对于新观众而言,会比较难以理解。这点跟詹米莫名其妙地发起对杰西卡,实则保罗的决斗一事也是同理。在沙漠中成长的人们,有自己的信仰和规则,行事风格跟普通人大相径庭。这些规则如不作任何说明,其结果就是观众朋友看了觉得一头雾水。

以上是改编后的一些问题,但是电影整体是很少改编,这也会产生问题。要知道《沙丘》这部小说的节奏和篇幅设计跟当下流行的三幕剧结构是不同的。一般来说,畅销小说和商业大片都会采用开场直奔主题,遇到大事进入第二幕,酝酿和成长然后开始大决战进入第三幕,最终大团圆结局这样的套路。漫威的《复仇者联盟》第一部就是这样典型的结构。开场先搞一波宇宙魔方危机,然后钢铁侠开始召集英雄就进入第二幕,英雄们初次组团需要磨合,第二幕就是从不合到团结的过程,最终大决战就是洛基打开时空隧道那一刻开始。观众们非常熟悉这样的讨论,也很好理解。但是《沙丘》却很奇怪,直到走进沙漠那一刻,才只是第一部的三分之一。主角保罗在沙漠中的种种成长加起来占了第一部的绝大部分,反而最后的复仇大决战篇幅不长。这样会造成前面的故事给人一种不停地压抑的感觉,而压抑到最后居然没有足够多的释放,会有点遗憾。用最近的流行语来说,观众会觉得:“就这?”

所以 Denis 导演的这部电影如果紧跟原著,势必落得跟商业大片相反的一个效果。原著党当然开心了,但是新观众却会有点疲倦。

作为一个原著党,对我来说这部电影的观看体验是非常赞的。一部作品如果既有小说也有影视形式,一般我会更喜欢读小说,因为想象出来的东西都在我自己的脑中,不受任何技术实现的束缚。而影视作品即使做得再好,他也是一个固定的形象,是制作组心中的还原,跟读者的想象肯定会有差距。小说是非常重人物的作品,所以我猜可能因为这样,所以国内的小说搬上荧幕的我总认为不如原作。比如不食人间烟火的小龙女,至今也只有刘亦菲的造型比较贴近我的感觉,但是这部电视剧的整体效果却不够及格。但是想象外国作品又是另一回事了,这部电影的人物还原除了过于壮硕的 Jason Momoa 和Dave Bautista 之外我觉得都蛮符合我对小说的想象,也许是因为本来我就不太能想象一个沙漠星球的人应该长什么样子,而接近中东人的波斯王子形象会比较贴近吧。

这部电影显然是会让原著党狂喜而新观众莫名其妙的作品,但是看导演 Denis Villeneuve 之前的片子,《银翼杀手2049》和《降临》,就知道这部电影简直是一脉相承了。

个人而言我非常喜欢这部电影对《沙丘》小说的呈现,期待看到下一部的出现,期待保罗在下一部中能以更加成熟壮实的形象扛起救世主的大旗。

强者的强!

Supercharged for pros.

时隔多年,苹果终于给 MacBook Pro 产品线进行了一次像样的大更新!继去年推出的 M1 芯片大受好评之后,苹果再次大手一挥,给出了两颗超超超大杯的芯片,M1 Pro 和 M1 Max。这两个芯片给出的理论数据确实惊人,到底有多惊人呢?让我们在节目中一起聊一聊吧!

P.S. 欢迎各位加入我们的微信听友群,在微信搜索 fyfyFM 添加小助手麦克枫,他会拉你入群。

P.P.S. 近期如果大家发现自己收听的国内平台上少了几期我们的节目,那基本可以离开这平台了,推荐大家使用泛用型播客客户端来订阅收听我们的节目。详情请参考https://fyfy.fm/about

P.P.P.S. 新的 MacBook Pro 在中国已经可以下单了,10 月 26 日发售。

欢迎各位听众朋友们通过以下方式联系我们:

fyfyFM进群推荐使用小宇宙等泛用型播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

尊敬的新老听友,欢迎光临本台。好消息!好消息!特大好消息!

我台终于开通微信听友群啦!

还在等什么?马上打开你的微信,搜索微信号 fyfyFM 加入枫言枫语播客听友群吧!

长假过后,一期又轻快又欢乐的科技快乐星球星球~

除了加入我们的微信听友群之外,不要忘了在评论区扣 1 哦

你们的支持就是我们更新的动力~

欢迎各位听众朋友们通过以下方式联系我们:

fyfyFM进群推荐使用小宇宙等泛用型播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

今年七月我曾介绍过 Bill Bryson 于 2020 年出版的科普作品——《人体简史》(The Body,简体译名有点离谱),我近来读完作者的另一部畅销作品《万物简史》(A Short History of Nearly Everything),感觉十分有趣。已经有一阵子没遇到让我手不释卷的书了。后来出版的《人体简史》在写作风格上跟本作一脉相承,作者擅长以风趣幽默、浅显易懂的文本讲述深奥玄妙的科学原理。大到宏观天体,小到微观粒子,远及宇宙起源,近临人类发展,一场时空远超人类想象力之旅展开,读来酣畅淋漓,令人大呼过瘾。

从书名的“万物”已可看出作者的野心,虽然原文加了个 "Nearly" 但毕竟还是 "Everything"。在作者序中,Bryson 谈及编写本作是因为他在学生时代没学好科学课,自觉科学知识过于贫瘠,于是花三年时间“走遍五大洲是一个国家,阅读了许许多多的书籍、杂志、手稿和专著,向许多世界领先的研究机构不同学科的极为友善而又耐心的专家请教了无数问题。”最终写成本书。

在宇宙的尺度上,人类不仅渺小,而且对宇宙了解之匮乏到了令人吃惊的地步。自近代以来,人类社会几乎一切领域都在飞速发展,这也许给了大家一种错觉,即人类无所不知,科学无所不能。

但事实却是,人类不仅所知甚少,而且在宇宙面前根本无能为力。Bill Bryson 在讲述地球陨石坑的研究一章中提到,以人类现在所掌握的科技水平,如果遇到彗星撞击地球事件,不仅无法及时预测彗星的轨迹、撞击时间和地点,而且即便真的预测到了,对此也无能为力。

首先公众可能以为地球上的天文台每天晚上都在扫射整个天空,观察所有能被观察到的角落。但事实上绝大部分天文望远镜在大多数时候只是盯着宇宙中一个非常小的点,而且能获得的图像也是极其模糊的。不仅 NASA 放出来的各种星球、星云图像都经过艺术家丰富想象力的二次创作,甚至我们课本上的太阳系示意图也是不成比例的(如果按真实比例绘制的话书本要嘛放不下要嘛看不清),可以说跟真正的天文学观测到的图像是截然不同的两码事。

即便是我们所在的太阳系,人类也知之甚少。想要在宇宙的尺度上进行全面的观察和预测,这几乎是不可能的事情。即便正好有一个天文望远镜观测到了一个即将撞击地球的彗星,甚至准确地预测了它的轨迹,人类也拿它完全没有办法。首先我们并未掌握能够飞离地球的导弹,即便我们具备了太空导弹技术,在搭载了人类目前最强核武器精准打击了彗星之后,我们也只是从一个完整彗星的撞击变成漫天花雨式的撞击,而且这些碎石还充满辐射。

另外即便没有彗星撞地球,我们的地球也足够危险到让人类灭绝。比如位于美国的黄石国家森林公园就是一个地球上的超级火山,没人知道它什么时候会爆发,但是它一旦爆发,地球将迎来导致恐龙灭绝的那次撞击一样的灾难。人类知道的越多就越知道自己无知。现在的科学,不管在哪一方面都还有无穷无尽的未知等着人类去探索。

跟《人体简史》类似,作者在本书中也提到了很多著名的科学家的故事,比如牛顿和爱因斯坦。这些天才的故事与我们在教科书中得到的印象大相径庭。牛顿是个怪人,聪明过人又离群索居,沉闷无趣又敏感多疑。他觉得普通数学的局限性很大于是发明了微积分,但是在27年时间里他对谁也没有提起过这件事。更离谱的是,“真正的科学只占他兴趣的一部分,他至少有一半工作时间花在炼金术和反复无常的宗教活动上。”当然我们不要忘了牛顿生活在十六世纪,那个时代宗教依然占统治地位。

爱因斯坦则在早年经历中看不出天才的迹象,他在瑞士专利局工作了7年,“他很喜欢这份工作:它很有挑战性,能使他的脑子忙个不停,但又不至于转移他对物理学的注意力。就是在这种背景下,他于1905年创立了狭义相对论。”但狭义相对论并未让爱因斯坦名扬天下,直到10年后他发表了广义相对论。

科学史上许多为现代科学奠定基础的天才,可能一辈子都是默默无闻的,直到去世多年才被人们发现。牛顿和爱因斯坦已经是少有的在生前功成名之人。每个时代都有无数聪明的人在从事各项研究,而最终能名留青史的实在太少。

读到史前生物大灭绝事件时我想到小岛秀夫制作的游戏《死亡搁浅》(Death Stranding)。读到冰期、彗星撞地球、黄石公园火山喷发等灾难研究时好莱坞有太多这样的电影。读到人类学目前掌握的的化石资料之匮乏,以至于人类的发展史几乎大半建立在想象力之上时,我一方面深觉当下人类所知实在太少,另一方面又为后来考古学每年的新发现感到欣喜。不积跬步无以至千里,这个世界这样严酷,人类要生存下去只能愈发坚强。

从宇宙的时空尺度看仿佛一切都没有意义,但也许所谓的“意义”可能从来就不曾存在过呢?

2021.10.14

本书的简体翻译大体上是比较流畅易读的,选词也比较用心,书本前部也声明邀请过许多学界的专家帮忙校对,非常不错。

但是 Bryson 的原文使用了大量的破折号作转折、补充表达,也常用非常长的句子。在英文中也许是个常规写法,但是翻译成中文经常让我跳出当前的思路,需要一段时间适应才能很好地接回原句。

另外还有些翻译非常的奇怪,虽然不多,但偶尔出现的时候还是感觉很违和,比如:

The scheme failed because there were no pearls and anyway Norwood’s bell didn’t work, but Norwood was not one to waste an experience.

这个计划没有成功,因为那里没有珍珠,而且诺伍德的潜水钟也不灵,但诺伍德是个不愿意浪费一次经历的人。

虽然如此,但整本书的翻译不影响主旨,这些瑕疵只要接受了就可以流畅阅读了。

一年一度的苹果秋季发布会来啦!iPhone 13 “强得很”,到底有多强呢?

新出炉的 iPad Mini 又有什么黑科技呢?

Watch Series 7 屏幕好像更大了一点哦,要买一个吗?

本期节目让我们一起吐槽今年的“Oh. So. Pro.”更新吧!

P.S. 听众朋友们你们看了发布会吗?有什么想买的东西吗?欢迎大家在评论区留言讨论哦,扣个 1 也可以呀,笔芯♥️

P.P.S. 11:05 Universal Control 从 Beta 5 开始可以从 Terminal 打开,但是苹果并不建议使用

欢迎各位听众朋友们通过以下方式联系我们:

推荐使用小宇宙等泛用型播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

此前我曾介绍过阿尔贝·加缪(Albert Camus, 1913-1960)的代表作《局外人》(法: "L'Étranger", 英: "Stranger", 繁: 《異鄉人》),该作的主角默尔索先生不合主流道德却合乎情理的冷漠给人留下深刻的印象。随后我又读了加缪的另一部小说——《鼠疫》(法:La Peste, 英:The Plague)。

这部小说发表于 1947 年,讲述了发生在前法国殖民地阿尔及尔的奥兰市因一场鼠疫而封城,民众与疫病斗争直到退散的故事。主角里厄医生(Dr. Bernard Rieux)是第一个察觉可能是鼠疫的人。在小说中,他努力推进相关机构采取措施,封城后不分昼夜治疗患者,组织指挥志愿者抗疫队,见证了许多可歌可泣的生死别离。故事虽是虚构,作者亦未曾亲历鼠疫,但其笔下人物百态却栩栩如生,动人心弦。

2020 年初突如其来的 COVID-19 迅速席卷全球,把全世界打得措手不及。于是这部 74 年前发表的作品也因此契机再次流行起来。读罢本书,我以为主线情节比较常规,乏善可陈。第一幕鼠疫初露迹象,里厄报告鼠疫推进封城,揭开第二幕。大伙组织志愿者抗疫队,与鼠疫战斗期间悲剧连连,在所有人都疲惫不堪的时候,故事进入第三幕,鼠疫开始退散,一切仿佛又回到过去。我最喜欢的是加缪笔下形形色色的人物,在面对鼠疫封城时有人欢喜有人愁,主线虽不算惊心动魄,但人物却充满勇气,细节则精彩纷呈。

里厄医生自不必说,身为医者,面对鼠疫保持冷静和理性,坚决要求省长采取封城措施。过程中也获得名医里沙尔(Dr. Richard)的支持,但多数人其实是惧怕“鼠疫”这个词的。“鼠疫”在中世纪曾夺走欧洲一半以上人口的生命,如果确实发生鼠疫,免不了要给这座小城带来极大的恐慌,若判断失误却采取严格措施,则做出决策之人免不了重责。里厄坚持说:

……因此,叫它鼠疫或增长热都无关紧要,唯一重要的是你们得阻止它夺去城里一半人的生命。

我们经常希望世界是美好的,一切是理想的,有这样的愿望当然是必须的,不然世界就不知道怎么往美好的方向改变了。但现实是这个世界并不按理想化的规则运行,只要我们还活在这个世界里就得先接受这个事实。坚持在一个不完美的世界里以理想的态度行事无疑是艰难而痛苦的。在这方面,里厄医生不仅有跟鼠疫战斗的勇气,更有看清了现实却依然拥抱现实的勇气。在政府发布鼠疫公告之后,民众们看待里厄医生的神色也带上了几分不信任。里厄医生更要在接下来的日子里不断看到自己认识的人们痛苦地死去,身心俱疲。再加上封城之前里厄医生刚把自己的妻子送到城外养病,原本分隔两地还有聚首可能,现在解封遥遥无期,不免心中怅然。我想可能里厄医生后来慢慢变得冷漠,正是把这些“没有用的”情绪封印起来的结果。在疫情面前,人类不过沧海之一粟罢了。

包括主角里厄医生在内,《鼠疫》中积极勇敢地对抗鼠疫的角色们,都是城中的小人物。比如任劳任怨几十年,看不到升职和转正期望的公务员格朗(Joseph Grand),天天纠结于小说的第一句该如何措辞,始终未曾完成这部作品。在旁人看来,格朗可谓是一个彻头彻尾的失败者。但格朗在志愿者抗疫队中展现出他勤勤恳恳,认真负责的一面,更不畏染病的风险,这一点实在令人敬佩。

还有因为私人原因几周前到奥兰城的塔鲁(Jean Tarrou),在本作中作者称写作过程参考了塔鲁的日记。在医疗人手短缺的时候,塔鲁主动发起组织志愿者队伍。后来在志愿者队伍中也是一马当先,竭尽全力,终于在鼠疫退散的时候,塔鲁还是染病身亡。

小说中有多次对鼠疫患者发病死亡时的描述,包括预审法官的小儿子,一个十几岁的少年,包括神甫(Father Paneloux),以及塔鲁。对于这些悲惨的场景,作者之笔墨可谓直通地府,患者临死的挣扎,苦痛,哀嚎,锋利地刺入读者的内心,令人胆寒。所以我说《鼠疫》最精彩的部分,不在故事情节,而在个中细节。现在大家都经历过去年足不出户的时候,也经历过戴着口罩对身边所有人投来怀疑目光的时候,所以书中细节读来会更有共鸣。

2021 年 5 月 21 日,广州荔湾区出现一个本土病例。当时我心存侥幸以为离我的住处尚远,没想到数日后荔湾区就开始要求全员做核酸检测,紧接着我居住的行政区域就被整个封锁起来,几十万人一夜之间与世隔绝。在封锁期间,我体会最深的是对“不知何时可以解封”的期待与担忧。而这些心理变化,竟全在《鼠疫》中得到描述,让我不由得对作者大感佩服。

封锁给人们带来的影响无疑是巨大的,且不说物资供应因此变得短缺,光是对未来无从预期就足以让人陷入绝望。《鼠疫》里的人物,无论是里厄医生还是格朗还是塔鲁们,大家都看清了现实,同时充满了勇气去挑战现实。与其他小说不同的是,加缪在人物的思考与评论上多费了不少笔墨,而我以为,这些才是加缪小说中最精彩的部分:

但笔者更愿意相信,过分重视高尚行为,结果反而会变成对罪恶间接而有力的褒扬。因为那样做会让人猜想,高尚行为如此可贵,只因它寥若晨星,所以狠心和冷漠才是人类行为更经常的动力。而这种想法正是笔者不能苟同的。人世间的罪恶几乎总是由愚昧造成,人如果缺乏教育,好心也可能同恶意一样造成损害。

事实上,献身于卫生防疫事业的人们也不一定功勋卓著,他们那样做只因他们知道那是唯一需要做的事情,而在那样的时刻不下此决心才真叫不可思议。

自然,各家报纸必须服从上司的命令,宣扬乐观主义。一读报纸,就会看见对当前形势特点的描写,那就是:居民表现为“沉着和冷静的动人典范”。然而,在一个自我封闭、无密可保的城市里,谁也不会欺骗自己去相信什么共同作出的“典范”。

不知道大家读了这些评论会有什么感想。今年我被封锁在家时我体会到了跟去年同样待在家里时截然不同的感觉。去年所有人都只能待在家里,不敢出门,今年我是被限制了出门的自由,物资供应也受限,终日为柴米油盐担忧。我那时加入了以前不会加入的各种邻居买菜群,试图掌握更多更快的讯息以便买到物资。也刷起了以前不怎么使用的微博,试图从中寻找可能解封的蛛丝马迹。但即便是“广州疫情”这个热度,在微博,在知乎之类的地方,也不过持续短短一日而已。网络上充斥着各种正能量宣传,有用之资讯少之又少,在《鼠疫》中,加缪说:

这起码是里厄大夫在报上或广播里看到或听到外界呼唤和鼓励这座疫城时的想法。外界通过空运和陆运发来了救援物资,与此同时,每晚还在无线电波里或报纸上向这座孤城发出大量表示怜悯或赞扬的评论。大夫每次一听到那念史诗或演讲竞赛般的腔调就感到心烦。诚然,他也知道这种关怀并非假装出来的,但这样的关怀只能用人与人唇齿相依之类的套语表示。

现在已经解封几个月了,生活好像从一个临时的状态又回到了另一个所谓“正常”的状态。我想,在这场封锁中,在这本《鼠疫》中,我看到了世界的不完美,也看到了愿意接受并热爱这个不完美的世界的勇气。

2021.09.13/下午

于广州三十四度阳光的缝隙里

尤雨溪(Evan You)主创的前端框架 Vue.js 首发于 2014 年,距今已经 7 年过去了。我作为一个曾经的前端工程师,虽然代码写得不怎样,但经常还会折腾点小工具什么的。去年我用上 TypeScript 之后感觉给自己的小工具找到了“可维护”之路,于是写了《TypeScript + ExpressJS 快速搭建小工具服务》作为记录,今年我又学了下 Vue.js,从 Vue 2.x 开始试着上手,因为 2.x 流行多年,相关生态和第三方库最全。

但使用 Vue 2.x 的我配合的是臃肿的 webpack,虽然工具链成熟但开发过程总觉得笨重且慢。近来我改用 Vue 3 配合官方的 Vite.js,感受到了轻量级自动化工具带来的闪电般的开发体验,于是把我的播客枫言枫语官网的前端搬到 Vue 3 上来,效果还不错,遂写此文以记之。

枫言枫语官网非常简单,只有一个 Episodes 列表和一个 About 页面,很适合用来练手新技术。早期我用的是简单的 Express.js 做后端,Pug(Jade)做 HTML 前端引擎,用户访问官网时直接吐一个后端渲染好的 HTML 静态页面。

我练习 Vue 2 的项目还用上了 BootstrapVue 这个库,基本上把所有的 Bootstrap 官方控件都包装成了 Vue Component,引入后直接用就行,非常方便。用上 Vue 3 之后我就自己 import bootstrap 自己写控件逻辑了,好在页面简单这点不成问题。对于这个项目来说,Vue 3 和 2 的区别并未造成大的影响,如果你的项目规模较大可以参考官方迁移文档。

在 Vue 2 的项目中,我需要用 webpack 实现:

因为 webpack 的设计目标具有普适性,所以为了实现我这种比较特别的开发环境,我的 webpack 配置文件会比较庞大。如果 dev server 的逻辑涉及在前端用到的数据结构,我还得把 webpack.config.js 也用 ts 来写,才能引入相关的数据类型。

Vite.js 的出现直接解决所有问题,使用 npm init vite@latest 直接构建脚手架:

➜ npm init vite@latest

Need to install the following packages:

create-vite@latest

Ok to proceed? (y)

✔ Project name: … vite-project

✔ Select a framework: › vue

✔ Select a variant: › vue-ts

如此就完成了使用 ts 开发 Vue 3 项目的脚手架,assets 目录里也支持 scss,非常方便。

Vite 项目的开发预览直接跑 vite 命令即可,在去年的文章中我还是比较多用 Makefile,但现在我更喜欢用 package.json 里的 scripts 了,因为可以直接用 local node modules,无需 npx 前缀。

npm run dev

Dev server 就跑起来了,Vue 文件的任何修改几乎都是秒刷新,非常赞。目前我唯一觉得慢的就是修改 scss 文件,要等十多秒的编译时间,不过 CSS 的修改我可以直接在浏览器里做,然后再复制过来,所以影响不大。

Bootstrap 和 Fontawesome 都可以通过 npm 安装。

Bootstrap 的 scss 文件在 style.scss 里通过 @import 引入,Fontawesome 在 main.ts 通过 import 引入。

引入 Vue Router 如果使用 History Mode 需要 Server 端配合。比如我们配置两个路由:

const routes = [

{

path: '/',

name: 'Home',

component: Home

},

{

path: '/about',

name: 'About',

component: About

}

]

当我们使用 <router-link>直接跳进 /about 页面时, Vue Router 会使用History API 实现页面跳转和浏览器 URL 的修改,并不会真的发起一次 GET /about 的请求。

但是如果用户直接访问了 /about 这个 URL,我们希望他能直接见到 about 页面的 UI,所以我们需要在服务端做一次 fallback,当一个请求不 match 我们 server 端的路由时直接返回 index.html,这样 Vue Router 会自行处理页面渲染。

服务端我用的还是 express.js 所以直接在 Router 配置完之后,末尾加了一个 app.all("*", () => {}) 的处理,简单粗暴。

app.use('/episode', episodeRouter)app.all("*", (_req, res) => { try { res.sendFile(path.join(g_publicFolder, 'index.html')); } catch (error) { res.json({ success: false, message: "Something went wrong" }); } });

Vite 默认用 `http://127.0.0.1:3000` 来 serve Vue 的前端页面,我们对前端文件的任何修改都会自动触发 Vite 的自动编译然后 reload。但是如果我们在前端需要使用 JS 发起 API 请求到后端呢?

一般如果用 axios 来发起一个 GET 请求我们这样写:

const response = await axios.get(`/episode/all`)

如果在浏览器中跑起来这个请求就会发到 Vite server 而不是真正的后端。所以我们还需要在 vite.config.ts 中配置 Dev Server Proxy:

export default defineConfig({

plugins: [vue()],

build: {

rollupOptions: {

input: resolve(__dirname, 'index.html')

}

},

server: {

host: '0.0.0.0', // 把服务暴露给内网其他设备,比如同个WiFi下的手机

proxy: {

'^/episode/.*': 'http://127.0.0.1:3001', // 所有 episode 的请求都会被转发到 3001 端口,我们在这个端口启动一个后端的 server 就可以实现前后端联调了

}

}

})

在 Vue 2 里使用 js 的单独的 vue 文件大约是这样的:

但是 Vue 3 里使用 ts 的话需要加上 defineComponent() 不然 this 的类型推断就会出错,比如:

export default defineComponent({

data() {

return {

foo: 0,

}

},

methods: {

bar() {

console.log(this.foo); // 如果没有 `defineComponent()` 这里会报错

}

}

})

目前用着感觉 Vue 3 + Vite.js 的组合非常地轻便好用,适合我这种不做大型项目但又需要方便可维护的特性的场景。

从一个 iOS 程序员的角度来看,单文件的 .vue 可以类比为 iOS 的 ViewController 或者 View。当我写一个 About.vue 这样的页面时,他就是一个 View Controller, <script> 是他的 View Model,<template> 包起来的部分就是他的 UI 布局代码。

Vue framework 的整体设计使得复杂的逻辑只能放在 <script> 部分编写,所有的用户行为操作通过事件或函数回调进 methods 里面,再修改自己的 this.data。通过 this.data 与 template 中元素的绑定关系更新 UI。

在 iOS 开发中,如果要实现这样比较纯粹的单项数据流动的写法,我们可以使用类似 RxSwift 的库实现 UI 绑定,然后从 View Controller 中分离 View Model 来达成。但约束就没有 Vue 来得单一和严格。

ts 带来了使用 JS 实现大型项目的可能,比如 Angular.js 和 VS Code,Vue 带来相比 Angular, React 更加轻量的响应式编程体验,Vite.js 也以轻量迅捷的优势用起来比 webpack 舒服得多,以后我的小工具如果需要 Web UI 应该都会用这套方案,简单又优雅。

近来“短视频人均使用时长”、“短视频用户规模”云云似乎又常见起来,更早之前可能是“网民平均上网时长”、“手机用户时长”、“注意力”之流。其所谓“热度”也不过一日之长,现如今能保持在“热榜”超过七日者,已可载入“年度热榜”也。然而即称“年度”,也鲜有被记住一年的。

此类“热点”自然没有讨论之价值,但自互联网发明、普及以来,人类社会适应所谓“信息爆炸”时代也不过数十载。此间有何深远之影响,倒颇可研究。1985 年美国 Neil Postman 所著之《娱乐至死》(Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business)距今三十六年依然畅销,个中缘由,大约不管书中所提及之“电视”也好,现今互联网之“长视频”、“短视频”,甚或“电子游戏”也罢,多有相通之处。

Neil Postman 生于 1931 年,彼时电视机已逐渐有席卷全球之势,1936 年柏林奥运会就是第一次通过电视转播的奥运会。但是紧接着二战的爆发让全球的电视行业停滞了 10 年之久,战后才迎来新一波发展。Neil Postman 就在这样的时代长大,但他并不是一个喜欢新科技的人,既不喜欢电视,也不喜欢后来兴起的互联网。他一生中大部分时光都在纽约度过,在纽约大学执教超过四十年,写了不少书。其中最有名的作品除了《娱乐至死》外,还有 1992 年出版的《科技奴隶》(Technopoly: The Surrender of Culture to Technology)。我虽未读过后者,但望标题而生义,已足见作者对科技之负面感慨。

《娱乐至死》首版于 1985 年,正是乔治·奥威尔(George Orwell)的小说《一九八四》所预言之下一年。然而世界并没有在外部的奴役下失去自由,反而更像奥尔德斯·赫胥黎(Aldous Huxley)在《美丽新世界》所书,人们心甘情愿地毁于自己热爱的事物。Postman 在《前言》中表明本书试图论证世界正走向《美丽新世界》而不是《一九八四》。虽然书中以美国社会为例,但在全球化发展之当下,这些例子在多数国家都有借鉴意义。

我挺喜欢书中关于林肯和道格拉斯在市集上辩论的例子。两人分别发言长达 3-4 小时,而观众也兴致勃勃地听了 7 小时,这在今天是难以想象的。一个“短视频”多在一分钟以内,即便是 B 站、YouTube 这样所谓“长视频”平台,视频也多在十分钟上下。视频制作者有个金科玉律,称为“八秒原则”、“三十秒原则”之类,大意是一个视频必须在前面极短的时间内引起观众的注意,这样视频的播放量才会高,“完播率”才会高,才会有更多点赞,更多“流量”。去年 Netflix 播出的纪录片《监视资本主义:智能陷阱》(The Social Dilemma)也指出了通过算法加强的社交成瘾现象,可以说是当年电视节目在全球普及时的翻版,或称加强版。讽刺的是,Netflix 自己也在收集“观众”的行为数据,试图利用所谓的“大数据”帮助制作组制作出更受欢迎的节目,这大抵也是好莱坞制作爆米花大片的加强版吧。

作者在书中提到,人类社会经历过几次重大的文化变革。第一次是从口头文化进入书写文化,关于那时候发生的事情我们可以读一读柏拉图。第二次是印刷机的出现,我们可以读约翰·洛克(John Locke)。第三次则是电子革命,或电视机之普及,我们可以读马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)。每次变革我们总会获得一些东西,又失去一些东西。但是总得来说,印刷机的出现利大于弊。

我个人喜欢阅读多于看影片,所以作者在书中关于“铅字文化”的优点我十分认同。但作为在电视机中长大的一代,经历过互联网诞生到繁荣的一代,我也认可电视机与互联网所带来的更多样的体验以及更快的讯息流通。作者认为电视机不是“铅字文化”的传承,而是“电报”与“摄影术”的传承,它不是要禁止阅读,而是要取代阅读。这番理论与现今所谓之“内卷”颇有相似之处。每个人每天只有 24 小时,如果把时间用在 A 服务就无法用在 B 服务,所以一直有一个论调称互联网公司制作这些服务是在“抢用户注意力”。而且随着手机性能的越来越强大,“画中画”(Picture in Picture)功能已经可以让人们在观看一个视频的同时进行其他的操作。我想诸位读者可能都见过这样的场景:躺在沙发上开着电视机,手里的屏幕一边划一边还有个视频在播放。

18 世纪科勒·律治(Samuel Taylor Coleridge)曾说:“到处是水却没有一滴水可以喝。”我不知道近来所谓“躺平”是否也有相似意味,当一个人同时接收这许多影像、听觉的巨量信息刺激的时候,是否已放弃了思考,成为一个等待喂养的躯壳呢?从来也没有这样一个时代,一个人的声音可以瞬间被全世界的人听到。也从来没有这样一个时代,这些声音可以瞬间被海量的信息所掩埋。

Neil Postman显然不喜欢这样的时代,他为此表示担忧。他认为自从“电报”发明以来,所谓“新闻”就不再是跟本地人息息相关的事情,而是远在大洋彼岸女王的狗发生了什么事情。这种“异闻”我们现在叫做“八卦”。而这样的“八卦”并不能给我们接下来的“行动”带来任何价值。作者在书中称之为“信息-行动比”,有点像近来流行之所谓“信噪比”。作者虽在书中多次强调他并不极端,亦不全盘否定“电视娱乐时代”之滥觞,但纵观全书也未见作者提及信息时代之好处,所以我以为作者还是偏否定的态度居多。

作为一个身处互联网时代之人,信息的环境和科技的脚步并不为我左右,但工具使用之目的可以为我控制。朋友曾问我“你说你不喜欢抖音但是又经常看 B 站,这又有什么区别呢?”我当时回答的是:“B 站的视频是我自主选择的,抖音的视频则是被动喂养的。”事实上 B 站的视频真的是我主动选择的吗?跟选择读什么书比起来还是差得远了,这主要是由两个行动所付出的代价差异造成的,读书代价显然大于读一篇长文,长文大于长视频,长视频又大于短视频。

这让我想起 Google Reader 宣布关闭之时,网上曾有过关于“主动筛选信息的 RSS 订阅”和“被动等待喂养的推荐信息”之争。关于二者区别之讨论我想本书中援引的约翰·杜威(John Dewey)在《经验与教育》(Experience and Education)一书中所云颇为中肯:

也许人们对于教育最大的错误认识是,一个人学会的只有他当时正在学习的东西。其实,伴随学习的过程形成持久的态度……也许比拼写课或地理课更为重要……因为这些态度才是在未来发挥重要作用的东西。

“授人以鱼不如授人以渔”,学习“如何学习”是学习过程中非常重要的一环。躺在沙发里等待被动喂养固然付出了最少的代价,却也少了学习“如何学习”的过程。

作者在书中提到,读书时你需要长时间保持不动,需要时刻注意文字的形状从中读懂文字所表述之意义,需要区分文字的语气、情感、逻辑,并进行判断,还需要接收一个抽象的世界。这一切对于很多人来说可能不是非常容易的事情,但是它所带来的想象力的释放是无与伦比的。我是书中所云喜欢铅字文化的人,一部我感兴趣的作品如果既有影像又有小说,我会尽量先读小说。这对于欣赏故事类作品来说,好处是十分明显的。比如我很喜欢金庸的小说,《神雕侠侣》中的小龙女是我的最喜欢的金庸的女性角色。但是《神雕侠侣》这许多个电视剧版本却没有哪一位女演员能符合我心目中小龙女的形象。我非常庆幸我先读了小说,不然可能就像我最近读柯南·道尔爵士的《福尔摩斯探案全集》一样,脑袋里都是电视剧中演员的形象了(好在读多了几篇后我慢慢可以在脑中建立自己的福尔摩斯的形象了)。

总而言之,正因着铅字阅读的诸多想象空间以及长时间保持不动的训练,我们不仅读到了作品本身,更在阅读过程中训练了自己。我以为此番训练是十分有趣的,在想象空间中徜徉之乐趣丝毫不亚于影像文化给我们带来的刺激。诚如前文所述,在阅读的想象空间里,其美好程度相比已经成型的影像作品而言是全方面超越的。

可以看到,在本文中我甚至没有提及劣质影像作品,没有以缺失上下文的电视节目为例,没有提及因时长受限而绝无可能做出深刻表达的娱乐视频为例。我是喜欢影像作品中的佳作的,而电影、电视剧和现在的网络视频作为娱乐功能也是极好的。我不认为电视、互联网之类新科技的出现会在当下将人类文明毁于一旦,不过我既不是人类学家也不是预言家,未来会怎样更无人能说清楚。

我想起近来所阅读之《講談社·興亡的世界史》第一册《人類文明的黎明與黃昏》中关于苏美文明的例子。苏美文明诞生于“新月沃地”,大约公元前 4500 年苏美人在此建立了强大的灌溉系统,凭空创造了一个不太受自然气候影响的繁荣文明。但彼时的人们并不知道农地需要休耕的原理,随着灌溉与耕耘的多年发展,土地肥力逐步下降,而土地越是贫瘠人们于是勤奋耕耘,终于导致文明之消亡。在历史上“成也萧何败也萧何”之例子比比皆是。2021 年,科技依然是人类社会发展的主题,自工业革命以降,人类社会也确实在科技的造福下解决了多项重大问题,当然也付出了巨大的代价。有关气候变暖,环境保护云云且不论,至少人类社会已经多年不关注精神文化层面之衰减了,仿佛万能之科技可以解决一切问题。而终于科技也十分高效地在“娱乐时代”发光发热了。

只是啊,我们需要娱乐,也应该娱乐,但我们不能只有娱乐。

21.09.02/下午

于午后的光影摇曳之间

本台曾经做过一个不成系列的系列:在世界各地做程序员是一种什么样的体验。感兴趣的朋友们可以听一下已经播出的第 13 期新西兰和第 16 期日本。

本期节目我们邀请到在美国硅谷工作的 Dennis the Menace 来我台做客,跟大家分享一下在硅谷做程序员是一种什么样的体验。另外 Dennis 也正好在疫情期间回过一趟国内,经历了 14 + 7 的隔离待遇,有些小技巧也值得分享一下。

欢迎各位听众朋友们通过以下方式联系我们:

推荐使用小宇宙等泛用型播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

最近特斯拉和苹果都有大新闻,两位主播不得不勤奋啊,新一期“科技快乐星球”立马送到!

8 月 20 日特斯拉 AI 日(Tesla AI Day)召开,噱头大师 Elon Musk 又在发布会的最后十分钟整了个超前的概念:特斯拉明年的某个时间会发布人形机器人 Tesla Bot 的原型。以往只有在科幻作品里才能看到的人形机器人啊,终于快要进入我们家里啦。如果 Tesla Bot 完成度足够高的话,你会买一台吗?欢迎在评论区留言讨论。

苹果最近在一场官司中开出了七条和解协议,包括了援助基金、支付方式等修改,不由得让人遐想尚未结束的 Epic vs. Apple 的官司将会往哪个方向发展呢?

P.S. 本期片尾曲播完后有彩蛋!请务必听到最后哦!

欢迎各位听众朋友们通过以下方式联系我们:

推荐使用小宇宙等泛用型播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

最近 Ryan Reynolds 主演的电影《失控玩家》(Free Guy)上映了,豆瓣(7.8)与IMDb(7.6)的评分都还不错,身边的朋友们看完也不乏给出好看的评价。我自己也看了感觉算是一部不错的商业娱乐大片,制作精良,节奏紧凑,结构清晰。娱乐大片该有的搞笑、对立、爱情、反转和特效大场面都齐备了。但是我观看过程中还是看到了一些有问题的部分,让我比较难接受,所以只给了本作三颗星(3/5)的评价。

关于这部电影,你是否有喜欢或不喜欢的地方呢?欢迎在评论区留言哦。

<center>以下内容涉及关键情节透露</center>

Ryan Reynolds 饰演的角色 Guy 是《自由之城》(Free City)里的一个 NPC 角色,一出场就是非常阳光的笑容和夸张的打招呼方式。这里以游戏世界作为背景设定有点像《头号玩家》(Ready Player One),Guy 的呆萌设定有点像《楚门的世界》(The Truman Show)里的主角,后期角色自我觉醒的转折则有点像《异次元骇客》(The Thirteenth Floor)。

电影的故事设定比较简单,Guy 一开始像平时一样作为 NPC 跟自己的好兄弟 Buddy 一起走路去银行上班。Guy 是银行柜员,Buddy 是保安。这一段展示了 NPC 眼中游戏的样子,面对“戴着太阳眼镜的玩家”在游戏中的暴力肆虐,NPC 们只是服从,被屠杀,任由城市被破坏,看到街坊被扔出自己的店面倒在地上依然正常地打着招呼,讽刺意味十足。

接下来 Guy 看到了自己的“真命天女”——一个带着太阳眼镜的玩家 Millie(Jodie Comer 饰演),然后内心中了一箭,开启了寻找真爱之旅,电影由此进入第二幕。随着 Guy 和 Millie 的故事线交缠,发现 Millie 在现实世界中曾经一个天才程序员,和朋友 Keys(Joe Keery 饰演)一起创作了《无限人生》(Life Itself)这款游戏,多年前被资本家 Antwan(Taika Waititi 饰演)收购。本想背靠资本可以让这款游戏大放异彩,但是没想到 Antwan 却将其彻底雪藏。现在 Keys 还在给 Antwan 打工维护《自由之城》这款游戏,而 Millie 却一直怀疑 Antwan 在《自由之城》中偷偷使用了他们之前创作的游戏的代码,于是潜入游戏试图寻找证据。

就在 Guy 偏离自己的剧本,一不小心打死一个玩家拿了他的太阳眼镜之后,一切发生了天翻地覆的改变。这一段还是非常有趣的,Guy 通过太阳眼镜看到自己不曾见过的世界,特效制作和镜头运用都很自然,另一边 Keys 和同事 Mouser (键鼠兄弟啊这是)两人追踪这个打死了其他玩家,又穿着一个 NPC 皮肤的不良玩家 Guy 的一段戏也非常精彩,我个人觉得是整部电影最好的部分。

接下来的故事就比较简单了,现实世界的 Keys 和游戏中的 Guy 一起帮助 Millie 寻找线索。Guy 和 Millie 两人产生感情,Millie 居然喜欢上了一个游戏里的 AI。故事一路向前推进,Keys 发现 Guy 就是他们之前写的代码,又因为 Antwan 宣布抛弃第一代而全新制作的《自由之城 2》将于两天后上线,这意味着将给这个 AI 判死刑,于是故事推进到第三幕大决战。Guy 与 Millie 前往地图边缘,Keys 在现实世界造桥帮助他通过“空气墙”,试图找到两人以前开发《无限人生》时留下的场景,作为犯罪证据状告 Antwan。

以这样的故事线推进,无论节奏还是内容都算充实,只是故事比较简单和形式化,所谓“你们可以去做任何事情,而不是受限于此”的升华主题也算老生常谈,谈不上新意,更遑论要表达深刻内涵。当然这部电影从一开始就不是为深刻寓意而拍的,所以有这样“及格”的剧本已经足够支撑票房了。

角色方面,Guy 作为一个搞笑 NPC,Ryan Reynolds 的表演非常赞。整部电影里所有的角色都比较单薄,但是 Guy 作为一个 NPC,一个只有四岁的 AI,Ryan Reynolds 的演出效果轻松搞笑兼具深刻讽刺,我很喜欢。此前 Ryan 曾出演过漫威的《死侍》和 DC 的《绿灯侠》的主角,早期也曾出演过 ABC 的情景喜剧《Two Guys and a Girl》,喜剧功力十足。

女主角 Millie 本来是一个女硬汉的形象,后来也在码头和 Guy 吃冰淇淋的时候展现出柔情一面。但是她的游戏实力与智商却忽高忽低,也是颇为费解。电影中只在偷录像带的一幕见她发挥过一次,后来就都是男主在输出了。

男二号程序员 Keys 也是相当刻板,有点《头号玩家》中对程序员刻板印象的影子。直到电影的末尾都需要女主角主动跑到马路边,安排一场不顾一切往前冲才获得大团圆结局。

反派角色可能是这部电影里最蠢的一个了。我是不相信 Antwan 蠢成这样还能管理一家大受欢迎的游戏公司的,除非他还有有实力强悍的助手。但这部电影里显然一切指令都来自 Antwan 亲自下达。这个角色的搞笑成分有点刻意,Taika Waititi 的表演也让人觉得油腻,有点黄教主演少年杨过的意思。

所以整部电影的角色我觉得只有 Ryan Reynolds 演的最好。

故事以三幕剧形式展开并没有问题,主题鲜明,但是几处转折的安排却过于生硬。前期 Guy 按照往日流程在银行玩家抢劫时伏地投降,然后碰巧看到女主角,产生要去追上她的冲动,意外地干翻了一个玩家抢了他的眼镜,从而开启一个新世界。这一段直到 Guy 被两位运维小哥干翻之时都是非常棒的,张力十足,世界的转换也给了观众一个非常有趣的体验。

但是接下来就开始变得奇怪了。首先是运维小哥 Keys 说他干翻了 Guy 之后看到在线人数没有变少从而产生怀疑。但是一款这么受欢迎的游戏在线人数肯定每一秒钟都在变化啊,编剧想点别的疑点行不行,非要想一个这么不科学的。比如后期 Keys 说在地图上根本看不到其他玩家在线,那他们两个人去追这个玩家的时候是怎么定位的?那时候就看得到他是个在线玩家吗?把这个点拿出来说事都比在线人数变化要强。

后来 Keys 发现了这是个 AI,没想到这个角色在游戏里大火,反派 Antwan 没干掉他反而要以他为原型开发一个新的角色放进《自由之城2》里。再后来因为 Guy 在游戏中行侠仗义导致游戏体验不佳,Antwan 又要想办法干翻他了。这时候本来担心这个 AI 被发现的男主角突然就冲着 Antwan 说这人是个 AI。这我是无法理解的。然后好基友 Mouser 立刻就表忠心就说我们可以重启服务器干翻 Guy。我当时观影时脑袋里一片问号,难道这个 AI 被训练了之后数据是不落地保存的,全都在内存里?然后好基友 Mouser 可是全程当 Antwan 的忠心小弟啊,完全没有半点好基友的意思,只是在最后 Antwan 不行了才“改邪归正”,这个角色也是相当刻板。

接下来在好基友的支持下,游戏立马就重启了一遍服务器,Guy 被重置,回到原来 NPC 的生活。于是 Millie 再次进入游戏试图唤醒 Guy 的记忆。这里也插播了一段 Keys 对 Millie 的视频告白,但是因为事态紧急 Millie 没来得及看作为最终伏笔。然后 Guy 就被唤醒了,还召集了所有 NPC 准备罢工。而反派这次采取对付 Guy 的办法,不是重启,也不是关机,而是放那个以 Guy 为原型制作的大块头 Dude(这里还呼应了电影中一个梗:“I'm not dude, I'm guy.”,电影中类似的梗还有“My good buddy, Buddy.”)。

首先作为一个非常重要的犯罪证据,一个完整的老游戏的场景,为什么还会被保留在这个新游戏里没有删掉?而且还在 Guy 的百叶窗里被反射了出来。这点如果要强行解释可以说是新的工程师因为工期短不敢随便删代码。但是 Keys 作为继续给 Antwan 打工的人,从来就没有看到过这段代码吗?作为一个要实现第三幕反攻的重要道具,选择还是比较草率的,跟第一幕里说在线人数没有往下掉有异曲同工之妙。

但是最诡异的还是当大块头 Dude 被 Guy 神奇反转打败了之后,Antwan 没有选择“关闭服务器”,而是冲进服务器室,以消防斧头物理攻击的方式一个个干翻服务器。这个干翻服务器的过程就造成了游戏世界的局部崩塌,一个一个场景地消失,对应一台台服务器的损坏。首先服务器和游戏场景并不存在这样一个个砍掉就一点点消失的对应关系,这个我们可以作为电影设定且不管他。但是这时 Keys 已经被 Antwan 炒鱿鱼了,Antwan 也踢掉了所有游戏玩家,只有 Keys 一个人还在通过笔记本偷偷直播整个游戏画面。但是 Antwan 没有去阻止 Keys 直播,也没有用简单快速的方法关闭服务,而是采用物理方式去砍坏服务器,这一段真是看呆我了。(也许前面把这个大反派设定为一个蠢人是为了这一段做铺垫也不一定Orz)

最后 Millie 及时出现阻止 Antwan 砍掉最后一台服务器,说钱都给你,我只要代码。所以这家公司的代码是都放在生产环境的服务器上是吗?不存在代码托管服务器,也不存在生产环境与开发环境分离的大概。不过这一段也算是娱乐电影的设定,还是不要深究这些细节算了。

所以如果是程序员朋友去观看这部电影,请试着忘记这些明显的漏洞,在接受这些设定的情况下来享受这部电影。但是即便如此,Guy 在被 Millie 几句说辞之后就彻底接受了自己是一个 AI 不是真人这个转折也是过于勉强。当然电影时长有限,无论是剧情设定只剩两天就世界末日,还是只剩半小时就要结束电影,留给 Guy 思考的时间都极短。这也是娱乐片无法表达深刻内容的遗憾。所以除了技术上的不合理,其实本作的剧本也经不起推敲。

总的来说我觉得这部电影还是蛮有趣的,尤其是前半部分。我还是很乐于接受“NPC 戴上了游戏玩家的太阳眼镜之后就看到不一样的世界”这样的设定的,无论是 Guy 的不知所措还是运维对他展开的追逐战都充满惊喜。但是从“在线人数没有下降”开始,我就已经出戏了。所以说程序员看电影,还是不要太较真,享受电影带来的乐趣就好啦。

关于这部电影,你是否有喜欢或不喜欢的地方呢?欢迎在评论区留言哦。

2021.08.30/晨

于自居

《简·爱》这部作品,真不知从何下笔为好,小说里外太多令人欣喜又让人唏嘘的故事了。从人物上讲,简·爱是一个超越她所处的时代的勇敢的姑娘;海伦是一个令人恋爱又困在时代里的孩子;谭波尔小姐是一个近乎完美又普普通通的女神;罗切斯特先生是一个外表傲慢又内心脆弱的男人。从故事发生的阶段来讲,简·爱在童年甫一出场就获得读者喜爱,经过教会学校的成长,终于在桑菲尔德庄园展开人生最精彩的一段。至于结局,作者既可以选择悲剧也可以选择大团圆,二者都合情合理。虽然译者祝庆英对本作的结局不甚满意,但我个人而言,无论作者夏洛蒂选择何种处理,我都觉得无可厚非。

《简·爱》是我近来所读之佳作,全书充满了勇气与抗争,考虑到这是 1847 年大英帝国维多利亚时代由女作家出版的作品,称其超越时代应是恰如其分的。好了,接下来是对小说人物与情节的讨论,尚未读过本作的朋友们,建议读完再看。

<center>以下内容涉及关键情节透露</center>

我特别喜欢《简·爱》这个译名,不仅“简·爱”与英文原名 Jane Eyre 发音相近,而且“爱”字既是主角之姓氏,也暗示了本作是关于“爱人”与“自爱”的作品。这个译名似乎最早出自于 1935 年李霁野的译本《简·爱自传》。虽然不是第一个翻译《简·爱》的,但使用这个称呼的是头一回。第一个译本是 1927 年伍光建节选翻译的《孤女飘零记》。很感谢这些前辈们开的好头,不然放在今天我实在担心这部作品会被叫做“珍·埃尔”之类的,那就太糟糕了。

《简·爱》这部小说写的是简·爱这位女孩从童年到成人到结婚的故事,时间跨度很长但是作者编排巧妙,节奏非常好。从简·爱的成长来看可分为四个阶段:童年寄养时期,劳渥德(Lowood)女子教会学校寄宿时期,桑菲尔德(Thornfield)家庭教师时期,以及最后的惠特克劳斯小镇(Whitcross)与三兄妹生活时期。

简·爱的遭遇与作者夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)的人生经历息息相关,小说中诸多情节都有夏洛蒂本人经历的影子,所以我们先来简单介绍一个作者。如前文所述,《简·爱》发表于 1847 年,这个年代女作家出版小说并不受待见,所以夏洛蒂出版本作时使用的是柯勒·贝尔(Currer Bell)这样一个男性化的名字。本作出版以后在英国轰动一时,因为小说采用的是第一人称叙事,文笔优雅细腻,女性心思表露无遗,所以当时许多评论家都在讨论作者到底是男性还是女性。这在今日看来当然有点莫名其妙,但在 1847 年却是平常不过。要知道 1840 年还是第一次鸦片战争爆发之时,那会女性解放之议题远未如今日这般普及。

后来夏洛蒂终于以真名示人,享誉一时,也算在写作领域颇为成功。夏洛蒂出生于一个家境清寒的家庭,父亲是牧师。夏洛蒂八岁母亲时因病去世,留下五个女儿一个儿子。后来父亲把女孩们送去一所女子教会学校,该校环境十分艰苦。夏洛蒂在孩子中排行第三,两个姐姐在次年离开学校之后均因肺结核死去。这一段经历在《简·爱》中以劳渥德女子教会学校的形式展现,简·爱在学校遇到的孤僻女孩海伦也因肺结核死去。那一夜简·爱偷偷爬上海伦的小床,亲吻她的额头,抱着她入梦。后来,简·爱睡着了,海伦死了。

我记得读到此处我的内心大受震撼。简·爱童年寄养在舅母家时备受欺侮,但是她勇敢的反抗在第一章就赢得读者的喜爱。好不容易离开舅母家庭来到教会学校,似乎又是从一个火炕跳进另一个火坑。幸得遇到善解人意的教师谭波尔小姐还有不容易靠近却又充满智慧的女孩海伦。海伦是一个非常特别的角色,她年纪很小,却跟着谭波尔小姐学习各国语言,善读各类历史与哲学著作,对神学也颇有研究,俨然一个小小哲学家的感觉。海伦在学校也被他人排挤,与简·爱可谓惺惺相惜。当简·爱被“黑柱子”校长罚站的时候,是海伦伸出援手,告诉简·爱没人会看不起你。单论人物而言,我最爱海伦。可惜海伦染上肺结核,这在当时是不治之症,谭波尔小姐也早知海伦时日无多,是以每次见她眼中都充满怜爱。

夏洛蒂写学校的生活与海伦死去这一段想必是映照了自己在女子教会的那段日子,以黑暗时代称之亦不为过。后来夏洛蒂与两个妹妹均以家庭教师为业,辗转多年。三姐妹都酷爱写作,曾经在自己家里“发行”自己的刊物。在《简·爱》发表以前,三姐妹就曾自行写过一些作品。1847 年,妹妹艾米莉·勃朗特(Emily Brontë)出版《咆哮山庄》(Wuthering Heights),安妮·勃朗特(Anne Brontë)出版《荒野庄园的房客》(The Tenant of Wildfell Hall),这两部作品与《简·爱》几乎同时问世,轰动一时,三人并称为“勃朗特三姐妹”。

她们还有一位兄弟勃兰威尔·勃朗特(Branwell Brontë)也是青年才俊,我想《简·爱》的最后一个阶段,简·爱和圣约翰三兄妹住在一起的那段快乐时光,可能也有夏洛蒂与兄弟姐妹在一起生活时的影子。可惜天妒英才,四人均英年早逝。夏洛蒂是活得最久的一个,享年 38 岁。

《简·爱》从寄养到教会学校的阶段篇幅并不长,但简·爱的成长离不开童年的这些经历,这些人物与故事对她的性格塑造有极大的影响。海伦死后再过数年,教会学校的“黑柱子”主理人被人揭发,于是学校的环境变好了,简·爱度过了平静的时光,还成了学校的教师。在小说中,这十年时间被一句话带过,有点像现在电影的一幕“10 years later”。后来谭波尔小姐结婚后也离开了学校,于是简·爱也失去了继续留下来的理由,开始了她人生的第二次迁徙。

她登报求职,获得一个家庭教师的工作机会。于是再次孤身上路,来到桑菲尔德庄园。她教育的对象阿黛勒是一个讲法语的可爱的小女孩,庄园的主人罗切斯特先生的私生女,虽然他并不愿意正面承认。简·爱并不是一个漂亮的角色,夏洛蒂在写作时也跟她的妹妹们说她想要创作一个并不好看,但是受人喜欢的角色。根据文字记载,似乎夏洛蒂本人也并不是特别好看的女子,但是显然夏洛蒂高超的创作水平足以迷倒众生。

简·爱在小时候并未过多注意自己的容貌,直到十八岁时才开始自怜自叹,这非常正常。简·爱并不自卑,她知道自己长得矮又不好看,但是她依然爱她自己,也因着这份自爱,简·爱收获了读者们的喜爱,也收获了庄园主人,高傲的罗切斯特先生的喜爱。在桑菲尔德期间发生的事情,是小说的主体部分。

夏洛蒂在这一段安排了整部小说最精彩的内容,从一开始简·爱初到庄园时,就以诡异可怖的女子笑声埋下伏笔。此后与罗切斯特先生的感情由浅到深,双方互相试探,读来可谓令人心潮澎湃。不过我在阅读这一段的过程,总有一种在看舞台剧的角色念台词的感觉,想来是因为作品的年代所限。

诡异笑声的悬念线在经过放火、伤人之后吊足了读者胃口,但是作者迟迟不愿揭露真相,卯足了劲要在最后时刻一鼓作气,千里泄洪。而两位主角的情感纠缠过程也并不乏味,中间插入了圣诞期间罗切斯特先生邀请多位贵族男女到家里玩乐的情节。出身贫寒的简·爱被要求加入晚饭后的谈话,面对漂亮富有、刻薄高傲的女人们,简·爱要如何脱困呢?这场晚宴后的谈话十分精彩,你来我往之间尽显刀光剑影。后来罗切斯特的乔装出场也是怪异之极,令人莞尔。

终于简·爱与罗切斯特从互相试探走向表明心迹,虽然此时的罗切斯特依然傲慢,算不上理想伴侣,但是读者朋友可以为一生孤苦的简·爱终于找到她所爱之人而感到欣慰了。结果在婚礼上一个回马枪,打回原形。这一段转折无疑是精彩的,疯女人的悬念埋了整整一个桑菲尔德时光啊,中间起伏跌宕,既有放火又有伤人,婚礼前甚至还闯入简·爱的卧室撕毁面纱,终于在关键时刻喷薄而出,罗切斯特果然不是个好人!

可简·爱却居然说:“读者朋友啊!我当下就原谅了他!”读到这里我是不可接受的,为什么啊?接下来简·爱毅然离开桑菲尔德,走向人生的下一个阶段。

简·爱离开时本就没带多少东西,又因为行囊落在马车上现在更是身无分文。作者在这一段安排了简·爱三天的痛苦折磨,没有食物,没有住所,更找不到工作,只能流浪街头。最后她抱着一丝希望去寻找当地牧师的帮助,倒在牧师家门前。因而认识牧师圣约翰·里弗斯(St. John Rivers)与他的两个妹妹。这一段简·爱算是过上了平凡又幸福的生活,和三兄妹住在一起,同时自己又重操旧业,在小镇的公益学校教镇上的农村姑娘们读书。到此为止都还算合情合理,但是接下来就该给本作选择一个结局了。

我阅读的祝庆英译版,译者在序中颇为不喜欢这个结局,我以为然,但同时也觉得作者兴许是无可奈何。首先圣约翰这个角色本身就非常机械,他几乎是一个为基督教献身的冷酷无情的机器人。面对可爱的奥利佛(Oliver)小姐的追求,他内心是感动的,却始终表现得无动于衷。因为爱情并不是他想要追求的东西,他一心要把自己奉献给上帝,他要去印度传教(当时印度还是大英帝国的殖民地)。于是后期他开始“突然地”向简·爱求爱,要简·爱嫁给他。当时读到这里我都觉得莫名其妙,这都什么跟什么。简·爱一开始还能坚持自己不会嫁给自己不爱的人,如果想要简·爱一起去她可以去,但只是兄妹,不是夫妻。而这个“机器人”居然说为了奉献给上帝必须要以夫妻名义出行,兄妹或者助手是不合适的,并且更莫名其妙的是,简·爱慢慢地居然被他说服了。噢我的上帝!

就在我感觉快要绝望,简·爱居然真的要跟这个机器人结婚去印度的时候,作者来了个超自然唤醒,简·爱听到了罗切斯特先生的呼唤,然后毅然决然地拒绝了圣约翰。这期间还有一件转折,就是简·爱的叔父多年前就希望把她接过去,但是舅母隐瞒了这件事情,甚至藏起了叔父给她的一封信,直到舅母将死之际才拿给简·爱。这个叔父是一个富有的商人,后来他终于打听到了简·爱的下落,在死时立下遗嘱把遗产交给简·爱。而这个圣约翰三兄妹的母亲的兄弟,恰恰好就是简·爱的叔父,于是通过圣约翰的转达,简·爱突然就变成富有的人了。简·爱坚持遗产平分给三兄妹,然后她在拒绝了圣约翰的求婚之后,回到桑菲尔德去寻找罗切斯特。此时的桑菲尔德早已物是人非,一场大火把庄园烧毁了,罗切斯特先生也在火灾中受伤,双目失明,回到另一座荒凉偏僻的庄园生活。简·爱找到了这座庄园,找到了罗切斯特。现在他们地位调换过来了,简·爱成了富有的简爱,罗切斯特先生成了失意又失明的罗切斯特。但是简·爱还是跟罗切斯特结了婚,过上了幸福的生活。后来罗切斯特先生也奇迹般地治好了眼睛,可算是一个大团圆结局。

这个结尾有几个不尽如人意的地方,首先是简·爱的逆来顺受。虽然从小如此,一定要到忍无可忍时才会爆发反抗,但是面对圣约翰极其无理的要求,从情理上讲我希望简·爱能够反抗到底,而不是通过罗切斯特的超自然呼唤才悬崖勒马,这一段我不太能接受。

另外是简·爱收获的这笔意外财富。小说前面的部分虽然多有巧合之处,但在作者的安排下皆有合情合理之原因。但是叔父与圣约翰的关系如此凑巧,则显得有些刻意。而且以简·爱那天不怕地不怕的勇敢的小女孩形象,似乎不需要这笔意外之财也能很好地把握自己的人生。我想也许作者在本作中代入了自己美好的希望也不一定。

近来我读倪匡写的《我看金庸小说》,里面提到《神雕侠侣》中小龙女在十六年后的出现是个败笔,但是倪匡也提及作为读者依然是希望看到小龙女和杨过能够重逢。套用到《简·爱》这部作品亦然。虽然我觉得这个结尾如果作悲剧处理可能更加感人,但是我同时也希望简·爱能够获得幸福,能够在经历这么多苦难之后,依然勇敢而开心地开启下一段未知的旅程。

简·爱是勇敢的,小说是理想化的。并不是所有的勇敢的人都能拥有幸福的结局,但是所有勇敢的人,都是能把握自己人生的人。

2021.08.25/晨

于自居

1908年英国,有一个叫做 Kenneth Grahame 的人刚从英格兰银行退休,搬家到河边整日无所事事。有天他想到可以把以前给儿子讲的睡前故事以动物角色的形象写成一本儿童读物,于是《柳林风声》(The Wind in the Willows)就这样出版了。这本书一经出版就大受好评,书中塑造的“蛤蟆先生”(Mr. Toad)形象似乎在西方世界颇具人气。迪士尼在1949年还制作过蛤蟆先生的动画电影《伊老师与小蟾蜍大历险》(The Adventures of Ichabod and Mr. Toad)。如果放在今天的网络流行文化里,迪斯尼此举要被称为“二创”(二次创作)或者“同人”了。

今天我要介绍的这本书也是根据《柳林风声》的“同人二创”,它是英国的 Robert de Board 于 1983 年出版的心理学作品《蛤蟆先生去看心理医生》(Counselling for Toads: A Psychological Adventure)。

书中所有角色均来自《柳林风声》,主要讲述陷入抑郁的蛤蟆先生,在朋友河鼠与鼹鼠的鼓励下——或者说要求下——去见心理咨询师苍鹭,在经过一系列谈话治疗后重获新生的过程。整个过程对蛤蟆先生来说是一次对自我的探索,是理解自己,走向新生的冒险,所以原书名用了“一次精神冒险”(A Psychological Adventure)这样的副标题,非常贴切。

这本书面向全年龄读者,一出版就广受好评,被译作多国语言畅销全球,是一本浅显易读的心理学科普作品。我所阅读的是天津人民出版社出版,陈赢翻译的版本,原作 Routledge 出版的 Kindle 版我也买了作浏览对比。英文版用词非常简单好读,门槛不高,所以这本书的中文翻译也没什么好说的,应该哪个译本都不会有问题。

这本书的思路比较符合弗洛伊德式的精神分析,苍鹭在与蛤蟆先生对谈的过程中,不断引导他从童年和原生家庭中寻找重要事件,分析当时的情感体验,帮助蛤蟆先生建立基本的心理学认知,从而理解自己当下的困惑和抑郁的来源。人一旦能分析和理解自己的情绪就不会一直让阴郁笼罩自己。因为我刚读完阿德勒心理学科普的《被讨厌的勇气》,他的学说与弗洛伊德是一百八十度地相反,所以再读本书对我来说就是一次 U 形掉头,过程还是蛮有趣的。

虽然本书是面向全年龄的,小孩子也能读,但其实作者讲得比较深刻和专业。比如蛤蟆先生因为朋友们极力要求他去见心理咨询师,所以他就去了。见到苍鹭医生的时候他先是等着苍鹭开口(因为他习惯了别人对他一通说教的对话),在看到苍鹭不讲话的情况下又询问苍鹭医生我应该怎么办?怎么治好我的抑郁?

苍鹭没有立刻回答他的问题,因为心理咨询师并不是“给予来访者答案”的老师,而是需要引导来访者自己发现问题,最终自己解决问题。所以苍鹭问他:“你为什么要来见我呢?”蛤蟆说是朋友们要他来的。

“那么谁是我的来访者呢?是你还是你的朋友们呢?”(So who is my client, you or them?)

蛤蟆先生的朋友们让他来见心理咨询师,这样他的朋友们就可以在对蛤蟆先生的担忧中松一口气,所以苍鹭说我觉得我真正的来访者不是你,而是你的朋友们。

心理咨询是需要双方自愿参与的,如果蛤蟆先生想要解决自己的问题,那就需要他发自内心地接受心理咨询,与咨询师共同合作,咨询才会有效果。我在听《Steve说》播客的时候,主播史秀雄提过这个例子,当时我就觉得这本书挺棒的,于是才买了本作。

后来随着心理咨询的展开,蛤蟆先生终于了解到可能是自己给自己的人生设定了一个悲伤的剧本,为了让这个“悲剧”能够应验,为了让自己的“人生预言”能够被实现,他自己创造了许多条件来促成这场人生悲剧。因为人无法在没有目标,没有方向的状态下活着,这样的状态会让灵魂迷失、痛苦,哪怕只是存在于潜意识里,人也会感到扭曲,感到矛盾。所以人必须有方向,哪怕是一个悲剧的剧本,也好过没有剧本。读到这里我想起我们在学校时被设定的目标:考试要有一个好的分数,要上一个好的学校;然后到了工作阶段,又被设定要赚好多的钱,要升职,要买大房子。这些不也是人生剧本吗?

人不可能孤立地活着,所以社会化的定义就是环境给我们强加的剧本,但是根据这样的剧本活着是有多累啊。阿德勒的学说里把这种追求目标的活着比喻为登山,今天好不容易登上了一个山顶,后面还有很多很多山顶。但是人生不是登上山顶那一刻,人生是整个登山的过程。如果一个人只关注考试分数,录取通知书,薪酬职位,房子车子,那么当这些东西没有实现的时候,他是痛苦的,当这些东西实现了的时候,他又是痛苦的。

在《蛤蟆先生去看心理医生》这本书中,也得出了类似阿德勒心理学的结论。作者在书中画了个人生坐标,分为四个象限:

然后对这四种情况逐一分析。最后蛤蟆先生选择了“我好,你也好”。这是非常需要勇气的选择,因为选择了“我好,你也好”的人生,不再是一种封闭的状态,而是一种开放的,持续的过程。

我并非心理学专业人士,近两年读的书却让我有一种殊途同归的感觉。各家思想百花齐放,但始终人类都要解开内心的束缚,拾起自己应负的责任,走向开放自由。当然造成今天这一切负面情绪的,说是人类社会作茧自缚也不为过。但是我们降生何处是我们无法控制的,我们的人生如何选择却是我们的可以控制的。

控制我们能控制的,不要试图控制我们无法控制的。陈海贤老师在《了不起的我》一书中也这么说过。

21.08.15/中午

于自居

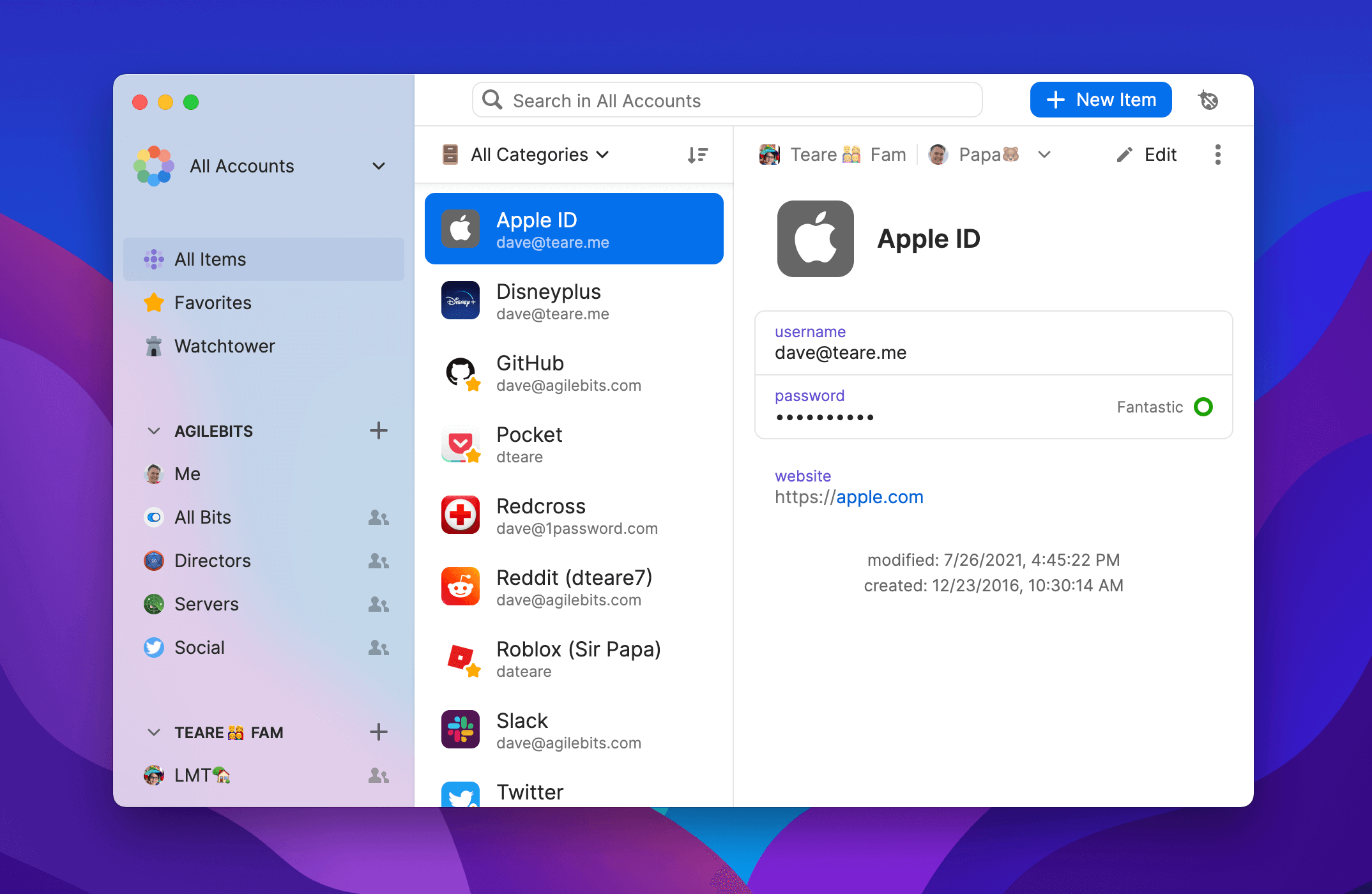

8月11日,1Password 8 发布 Early Access 版本,作为苹果平台上最流行的密码管理器应用,这是 1Password 沉寂多年后更新的第一个大版本,用户自然期待很高。结果 Early Access 一经释出,1Password 的用户社区就炸了!

“这都是什么玩意儿啊!”“拿到融资就做出来这么个体验降级的东西吗?”

几乎一边倒的负面舆论一时充斥网络。结果第二天技术VP Michael就跑出来发了一篇长文解释为什么 1Password 团队要做出使用 Electron 重写 Mac 版的决定,但是用户似乎并不买账。

所以 Electron 到底有什么问题呢?1Password 为什么要用 Electron 来重写呢?

本期我们有幸请到了前石墨文档技术总监、《Redis 入门指南》的作者李子骅做客节目,子骅目前在 Slab.com 工作,同时也与刘亚晨合作开发了 Elpass 这款密码管理器,一起听听看他的看法吧。

欢迎听众朋友们在评论区留言,加入我们的讨论吧~

欢迎各位听众朋友们通过以下方式联系我们:

推荐使用小宇宙等泛用型播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

后续: 因为这次更新社区争议太大,1Password 的技术 VP 在次日就发布了一篇长文解释团队的技术选型过程。我们也邀请了 @子骅 luin 做客枫言枫语播客,一起聊聊 1Password 8 选择 Electron 这件事。

昨天(20201-08-11)1Password 官方发布新闻《1Password 8 for Mac is now in Early Access! 🎉》引起了大家的讨论。1Password 是目前最受欢迎的密码管理器之一,我自己也是 1Password 多年的老用户,大家关注的主要是 1Password 8 使用 Electron 重写了。这点十分令人惊讶。

像 Curtis Herbert 的这串推文所说,大家担心换成 Electron 之后用户体验变差了。

Electron 是基于 Node.js 和 Chromium 项目整合的一个跨平台 GUI 开发框架,应用层使用的是 Web 技术栈,HTML + CSS + JS。最早是 GitHub 官方开发 Atom 编辑器时开发的 Atom Shell,2015 年改名为 Electron。

跨平台开发从来就不是一件容易的事情,无论是桌面端的 macOS/Windows/Linux,还是移动端的 iOS/Android,从底层逻辑代码到 UI 渲染,每个平台都有各自的编程语言和设计规范。但喜欢折腾的程序员们似乎乐此不疲。近些年除了 Electron,还有 React Native,Flutter 等各种各样的跨平台开发技术,更古老的还有 Java 的跨平台 App,曾经的微软 Silverlight,Adobe Air 等等数不胜数。

这么多年下来大家基本上有一个共识:想要获得最佳用户体验,最好的做法是使用该平台的原生开发技术栈。这也是为什么大家反对 1Password 8 采用 Electron 技术,除了让 1Password 这家公司节省开发人力之外(这点亦存疑),用户感受不到 Electron 带来的好处,甚至会导致这个 App 的体验变差。

Electron 的逻辑层采用 Node.js 运行,效率很高,NPM 的生态也让程序员们有丰富多样的库可供使用,开发起来很方便。渲染层采用 Web 技术,Chromium 的渲染效率也很高,HTML+CSS也非常成熟,可以做出自由度很高的 UI。大部分跨平台的逻辑 Electron 在底层已经解决了,理想情况下只需要一套业务代码就可以运行在 macOS/Windows/Linux 上。

但是,需要连接平台特定接口的部分就不行了。比如 macOS 版本的 1Password 有一个 mini window,这个东西出现 macOS 的全局菜单上,是 macOS 的专属 feature。所以 1Password 的程序员势必要为 macOS 专门写一些平台专属代码。如果这个项目足够复杂,平台之间的差异足够大,那“一套代码通吃”就没有那么大的优势了。而且因为 Electron 的特殊性,公司招人的时候就要求程序员既要熟悉 Electron,JS 技术栈,又要熟悉平台相关技术栈,反而更难招人。2018年 Airbnb 宣布使用放弃 React Native 技术时写的这篇文章就提到招人的难处。

当然 Electron 并不是一无是处,它有它适用的场景。我们常用的网络调试工具 Postman就是一个非常适合 Electron 的 App。这样的调试工具并不需要非常高的用户体验,“能用就行”是他的及格线甚至 80 分。而且早期的 Postman 还是基于 Chrome Extension 编写的 Web App,它转型使用 Electron 打包要容易得多。

另一个极端的例子是 VS Code,这个可能是世界上最好的开发者编辑器之一的 App,由微软顶级的 IDE 开发团队维护。这个项目本身就基于 Electron 来做,而且团队成员在开发过程中也反向给 Electron 项目输出了很多性能优化和特性开发。说 VS Code 是目前世界上最好的 Electron App 应该没有什么异议,而且这个项目也确实成为了跨平台应用的典范。凭借它的架构优势,VS Code拥有极高的可扩展性,所以插件市场也非常丰富,是当之无愧的神之编辑器。

当然如果你用 VS Code 来编写大型项目的时候,它启动也会卡。不过,说到启动卡的话,无论苹果的 Xcode,还是微软的 Visual Studio,还是 Google 的 Android Studio,只要是个大工程好像没有不卡的。所以这点大家算扯平了吧。

Electron App还有一个缺点是,即使你只写一个 Hello World 它也十分臃肿,因为打包进了一个 Chromium 渲染内核,加上一个完整的 Node.js,想不臃肿都难。

无论如何,这次 1Password 8 的重写,大家其实最担心的是用户体验问题。我觉得 Electron 有他适用的场景,如果产品的核心体验不受影响,用户可能并不介意 App 采用何种技术,何种表现形式。比如 Notion 的桌面端应用。Notion的使用体验谈不上最佳,因为每次点开一个 Page 都需要经历像打开网页一样的 Loading 过程,即便这个过程只是“一闪而过”,也依然不如拥有本地数据,原生渲染的 App 来得流畅。但这并不影响 Notion 的核心体验,它的扩展性,它的跨平台,它的 Block based editor,才是 Notion 最大的优势。

我平时在使用 1Password 7 时,主要是网页端自动填入密码,这个功能使用 Chrome/Safari Extension 已经可以很好地完成。至于快捷键呼出主 App 进行数据查询,理论上 Electron 应该也可以胜任。我下载了 1Password 8 Beta 版本简单尝试了搜索、新增密码等功能,和原生体验比是差一点,但是本身这些功能即使体验打折也不影响它的核心功能:保存密码。所以我短期的试用觉得 1Password 这样的 App 使用 Electron 是可用的,希望长期不要给我带来困扰。

我不知道 1Password 改用 Electron 的动机是什么,官方 Blog 上面各种“Next Gen”标题但我体验下来除了 UI 改了而且也没有变得多好看之外,似乎并未带来用户可感知的提升。文章也没有提及 Electron 的事情。但是在密码管理器 App 如雨后春笋,各大操作系统和浏览器也争相改进自己的密码管理的情况下,1Password 这一招可能不是明智之举。他没有把精力放在用户能感受到提升的功能上,而是做了一个这样的“大版本”,这对他在未来的密码管理器竞争中恐怕不是什么好事。

P.S. Figma App 可能是另一个用户体验做到极致的 Electron App,但是它的性能更多来自于 Webassembly 加成。换句话说,无论 VS Code 还是 Figma,想要利用 Electron 做出用户体验极佳的 App 需要付出的努力并不小。

爷青回!

近期苹果官方声明将在手机本地扫描 CSAM 内容,掀起了轩然大波。许多颇具影响力的大V都跑出来发声谴责苹果,甚至有些人要放弃使用iPhone,转安卓阵营。有意思的是,这次苹果说是“为了大家好”所以扫描你的手机,但是2016年Tim Cook发给苹果用户的一封信里却义正言辞地回绝了 FBI “为了大家好”的请求,非常地有意思。这件事情争议很大,正反两面都有人站队,非常欢迎大家在评论区参与讨论。

除了苹果这件事情以外,我们还准备了满满一期的快乐星球,欢迎大家在评论区留言一起讨论。

欢迎各位听众朋友们通过以下方式联系我们:

推荐使用小宇宙等泛用型播客客户端搜索“枫言枫语”来订阅收听本节目。

荔枝FM,喜马拉雅,蜻蜓FM等平台亦有同步。

现代生活中心理学的重要性已无需多言,就连我这样的门外汉,不管对自己还是对他人的观察中都能体会到。应该说现代人对健全积极的心理状态的追求变得越来越明显了。

近些年来我在《Steve说》播客学到的尤其多,曾经学着主播史秀雄提过的“写下自己的个人成长史”(参考知乎的回答),以文字的方式回顾和思考了我的过去。这种分析方法是有趣的,今天的我之所以如此这般地活着,是因为过去尤其儿时的我在遇到一些重要事件中给我带来的影响。

我在阅读郑也夫的《后物欲时代的来临》中关于人生意义的章节,Jordan Peterson的《人生十二法则》(12 Rules for Life)中关于人生是行走在太极阴阳曲线的比喻,Kieran Setiya的《重来也不会好过现在》(Midlife: A Philosophical Guide)中关注“存在主义价值”而非“缓和性价值”的观点,陈海贤的《了不起的我》中关于心理免疫的X光与情感大象、理智骑象人等方法时,总有一种这些方法万变不离其宗的感觉。虽然各有差异,各有所长,问题各不相同,解决方式甚至也有些相左,但我从中体会的,对于如何展开自我分析,对于心灵与身体分离的思考都比较符合我对弗洛伊德的精神分析学说的浅薄印象。虽然我并未读过弗洛伊德本人的著述。

这种分析方式对于了解自我是十分有效的,但是对于思考未来这个课题来说却是危险的。尤其是当你的人生陷入瓶颈不知道该去向何方的时候。仿佛在一片广袤又幽暗的平原上奔跑,看不清方向,不知道该往哪去,又不得不走入黑暗的柔波。相信诸位读者都曾有过类似的体验。这时如果还去分析儿时的回忆,试图从中找到未来的出路,就很容易陷入“决定论”,得出像“宿命”一样无奈的结果,反而变成走出平原的障碍。

无边无际的平原就像放在宙斯神庙里的戈耳狄俄斯之结(Gordian Knot)一样。这个绳结没有绳头,神谕说“解绳结者得天下”。几百年来尝试者无数,却始终无人能解,直到有一天亚历山大大帝率兵至此。他没有动手解绳结,而是拔出宝剑一挥而断。他说:

命运不是靠传说决定而是要靠自己的剑开拓出来。我不需要传说的力量而要靠自己的剑去开创命运。

当人生陷入绳结问题时,我们需要另一个看待世界的维度,而跟弗洛伊德、荣格同时代的阿尔弗雷德·阿德勒(Alfred Adler),就提出了一种跟弗洛伊德截然相反的学说。一开始阿德勒和弗洛伊德都是维也纳精神分析学会的核心成员,后来因为跟弗洛伊德的理念不同而决裂,自创“个体心理学”。

近来我读了日本岸见一郎与古贺史健合著的《被讨厌的勇气》,这本书以“青年”和“哲人”的辩论对话为形式,由浅入深,通俗易懂地阐述了阿德勒心理学。因其反常识的理论使我读来大受冲击,也因此让我收获了一个新的角度来看待自己,看待世界。

认真来说,《被讨厌的勇气》是经过岸见一郎吸收,由古贺史健的执笔书写的阿德勒学说。我没有读过阿德勒本人写的书,并不知道二者差异有多大,但本书已足够深刻,值得一读。

前文我提到一个人如果走入无边的黑暗平原时,再试图从自己的过去寻找出路是危险的,因为容易陷入“决定论”,觉得自己有今天是过去所决定的,这种思路考虑的是造成今天这种“结果”的“原因”,书中称为“原因论”。而阿德勒心理学要考虑的不是过去的原因,而是现在的“目的”,称“目的论”。

书中有个脸红症的例子很有意思。一个女孩来找心理咨询师,说她很怕见人,只要一到人前就会脸红,希望治好她的脸红症。心理咨询师问她如果治好了她想要做什么呢?她回答如果脸红症治好了就可以去跟喜欢的男孩子表白了。

按照“原因论”的思路我们应该去寻找女孩脸红症的成因,分析她的过去,儿时的遭遇等等。但是阿德勒心理学从“目的”出发,她会脸红的目的,正是因为她不想去跟这个男孩子表白,所以她自己“制造了脸红恐惧症”。她害怕表白了之后被男孩子拒绝,所以只要有脸红恐惧症存在,她就可以用“我之所以不能和他交往都是因为这个脸红恐惧症”这样的想法来进行自我逃避。

类似的问题在我们日常生活中十分常见,阿德勒心理学这个 180° 相反的角度给出了一个全新的思考方式,我觉得是一个非常好的突破口,让我们得以从另一个维度重新审视自己,然后发现自己百思不得其解的绳结竟然被宝剑轻易地斩断了。

阿德勒心理学有一套完备的理论,“脸红症”的例子只是其中之一,但我们从中可以看出这个分析过程是非常残忍的。能达成类似效果的分析方式在陈海贤的《了不起的我》一书中也有提及,名为“心理免疫的X光片”,我之前的文章也介绍过。相比之下陈海贤提到的方法要柔和得多。不过有时候,人也许得下猛药才能有效治疗也不一定。

《讨厌的勇气》以青年与哲人之间的相互辩论组成,全书都是对话,两位作者也在后记中提到这是有意想模仿《柏拉图对话录》的形式。我读下来感觉”青年“所述之苦恼、焦虑,是比较符合现代人日常所见的,而“哲人”轻描淡写又逻辑缜密的回答总让人拍案叫绝。实际上在阅读过程中,我常常有“哲人你的理论在走钢丝啊”的感觉,常常觉得他的想法很危险,轻易就不攻自破呀!而往往当我这么想的时候,“青年”就会把我心中的疑惑热血澎湃地表达出来,再被哲人睿智的回答化于无形之中。

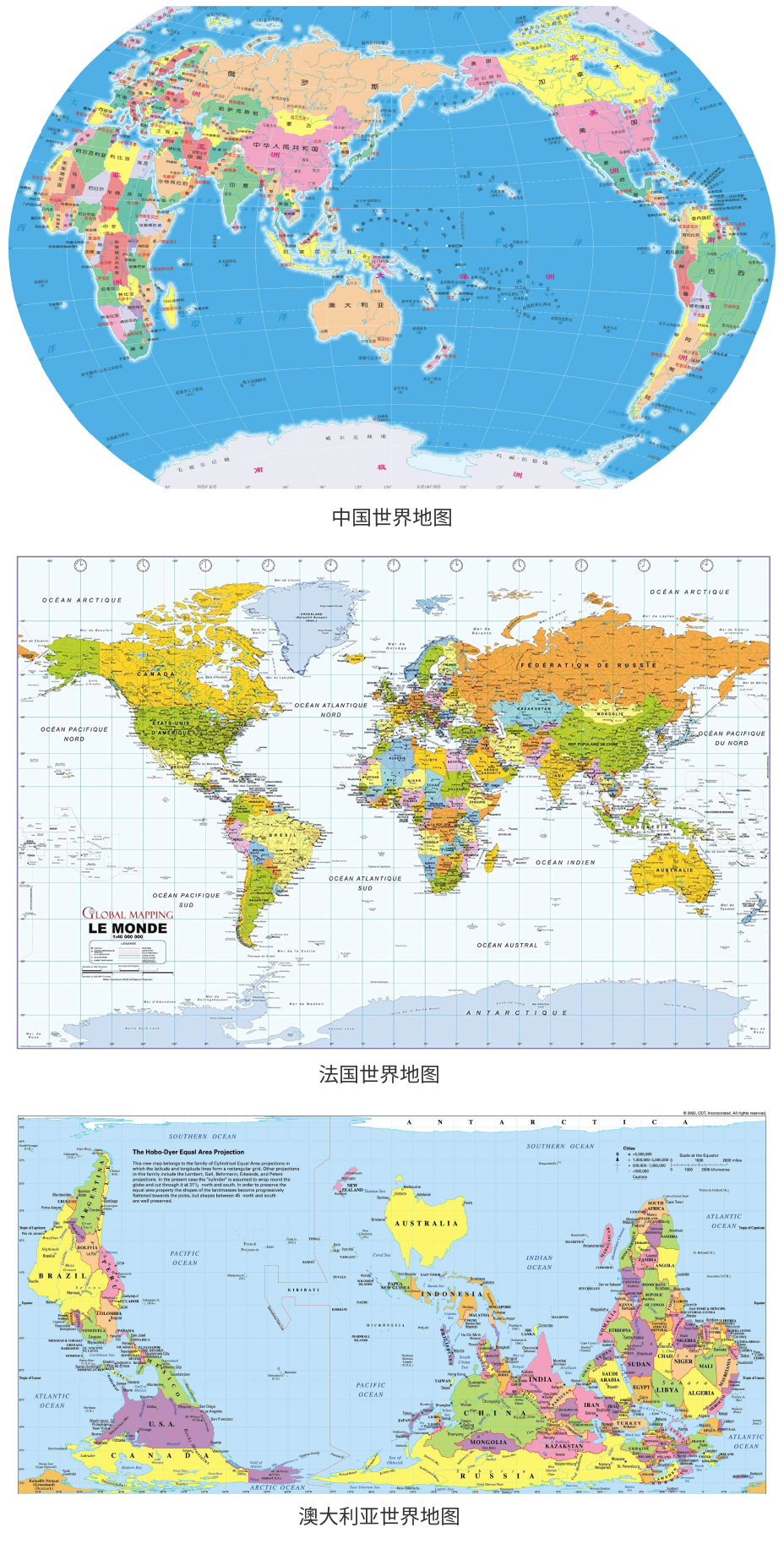

比如关于“人生课题分离”一说,“我”有我的课题,别人有别人的课题,不应该互相干涉。哪怕是自己的父母、夫/妻、儿女亦如是。这样看似乎很不近人情,非常以自我为中心,但书中提出了一个非常棒的比喻。以自我为中心是觉得“我”是“世界”的中心,全世界都应该满足“我”的期待,一旦有些人,有些事情不符合“我”的期待了就要觉得世界是不公的。但其实“我”只是“世界地图”的中心,就好像中国、法国、澳大利亚的世界地图是非常不同的,大家各自把自己的国家放在了世界的中心,南半球的澳大利亚甚至跟北半球的地图是反过来的。人生课题的分离绝对不是要以自我为中心,只是要认识到每个人的世界地图各不相同,并且事实上你也无法替别人解决他的人生课题,你唯一能改变的只有你自己,而唯一能改变你自己的也只有你。

除了世界地图之外本书还有很多睿智的说法,也因此虽然本书篇幅不长,我却读得很慢。我一般的阅读习惯是读书,划线,少量笔记,读完一遍之后,再回过来根据划线和笔记做一次完整笔记。但这一次我边读边写,读到有启发的地方就把我自己遇到的事情写进去分析一下。虽然费时,但体会更深。这个过程中我也发现《被讨厌的勇气》并不适合所有人,如果存在完全按照书中的阿德勒学说处世之人,我想这样的人恐怕不会是改变世界的乔布斯,也不会是写出《简·爱》的夏洛蒂吧。毕竟这个世界丰富多样,阿德勒的学说不过其中之一而已。

无论如何,这本书是我今年读到的又一本五星好评的书。诚如书中所云,“可以把马带到水边,但不能强迫其喝水”。《讨厌的勇气》虽然篇幅不长,但理论完备。从接纳自我到他者贡献再到共同体归属感,每个部分读来都有“在悬崖边上行走”的感觉。

写作本文时我开始觉得困难,本书所包罗之内容不可能以三言两语说清。但是这有什么关系呢?我只要简单地把我自己的感受书写下来就好了。如果有哪位朋友对本书感兴趣,读来对他有帮助那就太令人开心了。如果没有也没关系,分享本书是我的课题,喜不喜欢这本书是其他人的课题。马带到了水边,喝不喝水是它的事情,也许它并不口渴呢?

2021/08/08 下午

于自居

不知道诸位平时会怎么开始读一本书,我自己一般会选择跳过所有的《序》、《推荐》,直接从作者本人的文字开始阅读。这本书我所读的是机械工业出版社 2017 年出版的,渠海霞翻译的版本。因为这个版本前部加入了许多“赞誉”、各种非作者二人写的序,这些内容带有比较强的吸引读者购买的目的性,用处不大。所以如果读者朋友也买的这个版本,我会建议跳过前面这些,读完作者写的文字之后,若有兴趣再回来读这些其他人写的东西。

Aujourd'hui, Maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.

Maman died today. Or yesterday maybe, I don't know.

今天,妈妈死了。也许是昨天,我不知道。

短短两句,以死亡开幕。本应承接悲伤与肃穆情绪的第二句,却转折出平淡冷漠的气息。再读这个著名的开场,依然为之动容。这是法国作家阿尔贝·加缪(Albert Camus, 1913-1960)于1942年出版的小说《局外人》(法: "L'Étranger", 英: "Stranger", 繁: 《異鄉人》)的开场。

我因为在“Steve说”播客中听到杜素娟老师(华东政法大学文伯书院教授)提及此作,遂开始阅读。小时候读“名著”只感觉累,所以我此番也是抱着试一试的态度,没想到一拿起本书就手不释卷,被这个荒诞又现实,奇妙又赤裸的虚构故事深深吸引,读得津津有味。

<center>以下内容涉及重要情节透露,建议读完原作再看</center>

小说以法语写成,几个中译本均行文流畅,颇为好读。本作以第一人称视角叙述了男主人公默尔索先生(Meursault)从参加母亲葬礼到杀人被判死刑的短暂又波澜起伏的故事。默尔索先生是一个奇怪的人,但不古怪。古怪好歹有些活跃的色彩,他更像一个心如死灰,麻木冷漠,在城市囚笼中默默行走的旁观者。

故事开篇他回到养老院后,不愿开棺再见母亲最后一眼,第二天的葬礼,主角毫无波澜而养老院的老人却哭得晕厥过去,种种细节让男主角显得十分无情。可偏偏读者通过作家的笔触读到了主角内心的思考,这些思考既冷酷无情又理所当然:他并不伪善。读者跟随这些思考看到的默尔索,和其他角色看到的默尔索截然不同。

也许只有默尔索的女朋友玛丽(Marie)是最接近读者视角,能够理解默尔索的人。他们的第一次约会是在默尔索母亲葬礼的第二天。他们看了场喜剧电影,回到默尔索的公寓做爱。当玛丽知道他的母亲昨天刚下葬的时候,她“吓得往后一退,但没有发表什么意见”。

默尔索为人处世显露着一种“无所谓”的态度。与其说他过着“生活”,毋宁说是他被定义在了所谓“生活”的框架中。

后来默尔索卷入了朋友莱蒙德(Raymond)的情妇纠纷之中。也是因为这种“无所谓”,他帮莱蒙德写信给这位情妇。这个情妇来了,和莱蒙德发生争吵,被殴打,警察也来了。这件事情导致情妇的阿拉伯人兄弟前来复仇。默尔索与莱蒙德前去度假的时候,在海滩上遭遇阿拉伯人三次,打架,持枪,最终默尔索枪杀了其中一个阿拉伯人,就此展开故事的第二部分。

入狱之后默尔索在关押期间与律师、预审法官进行预审谈话,在庭审期间检察官、律师、法官的辩论构成了第二部分的主要内容。最终默尔索在被判死刑后,最后一次见神甫(他一直拒绝见神甫)时把全部的力量喷薄而出,并在爆发中结束本作。

《局外人》是名作,自然有许多人会做“深度解析”。我所写的既不“深度”也不“解析”。我只是在阅读时常有一种莫名的感觉横在心头,像一块大石,不知从哪里来,到哪里去。可能是西西弗斯的巨石,推上去又滚下来,再推上去再滚下来。

默尔索在书中的所作所为无疑是不符合“常理”和“道德”的,而庭审时人们争论的焦点也是这份“常理”与“道德”。默尔索这个人物其实是一个“普通人”的内心一角的放大版,是一个极端的案例。这种极端与反常,作者在另一部书中称之为“荒诞”。默尔索的这份“荒诞”无疑引发了世人的警醒与反思。作者加缪在1957年被授予诺贝尔文学奖,授奖词是:

“因他的重要文学作品透彻认真地阐明了当代人的良心所面临的问题。”

"for his important literary production, which with clear-sighted earnestness illuminates the problems of the human conscience in our times."

我喜欢作者描写阿尔及尔街头落日的片段,喜欢以旁观者观察世界的角度,喜欢主角每次内心波动时随之而来的晃眼的阳光,夏日的气息,街头的声音。加缪的写作技巧无疑是高超的。

比如主角从葬礼到回到阿尔及尔的转场:

“以后的一切都进行得如此迅速、准确、自然,我现在什么也记不得了。除了一件事,那就是在村口,护士代表跟我说了话。她的声音很怪,与她的面孔不协调,那是一种抑扬的、颤抖的声音。她对我说:“走得慢,会中暑;走得太快,又要出汗,到了教堂就会着凉。”她说得对。进退两难,出路是没有的。我还保留着这一天的几个印象,比方说,贝莱兹最后在村口追上我们时的那张面孔。他又激动又难过,大滴的泪水流上面颊。但是,由于皱纹的关系,泪水竟流不动,散而复聚,在那张形容大变的脸上铺了一层水。还有教堂,路旁的村民,墓地坟上红色的天竺葵,贝莱兹的昏厥(真像一个散架的木偶),撒在妈妈棺材上血红色的土,杂在土中的雪白的树根,又是人群,说话声,村子,在一家咖啡馆门前的等待,马达不停的轰鸣声,以及当汽车开进万家灯火的阿尔及尔,我想到我要上床睡它十二个钟头时我所感到的喜悦。”

比如男主被判死刑,回到法庭接受宣判时的场景:

“接着,我听见大厅中一个低沉的声音在读着什么。铃又响了,门开了,大厅里一片寂静,静极了,我注意到那个年轻的记者把眼睛转到别处,一种奇异的感觉油然而生。我没有朝玛丽那边看。我没有时间,因为庭长用一种奇怪的方式对我说要以法兰西人民的名义在一个广场上将我斩首示众。我这时才觉得认清了我在所有这些人脸上所看到的感情。我确信那是尊敬。法警对我也温和了。律师把手放在我的腕上。我什么也不想了。庭长问我还有什么话要说。我说:“没有。”他们这才把我带走。”

仅凭这些优秀的文字就足以吸引我把它再读一遍。至于默尔索的被动地活着,他的漫无目的的不知道属于谁的人生,我想多数人都会有同感。那么怎么办呢?

《局外人》没有给出答案。哪怕是最后的默尔索的爆发,也只是向死亡思考,思考重新开始的希望。但只是希望,他没有重新开始,他在希望中结束了。

Life is rough so you gotta be tough. - Johnny Cash

2021.07.29/中午

于夏日的灯下

《人体简史》是一部既硬核又有趣的科普作品,Bill Bryson语带幽默的写法让本作读起来十分轻松有趣,值得一读。

我所阅读的是文汇出版社的简体中文版,原作标题The Body: A Guide for Occupants被翻译为《人体简史:你的身体30亿岁了》完全是八竿子打不着。出版社强行使用“简史”为名可能是为了跟作者之前的作品《万物简史》(A Short History of Nearly Everything)挂钩形成系列,我以为这种做法并不合适。另外目录中的章节标题简体也差得比较多,故此前置声明,希望读者朋友们不要受其影响。

作者Bill Bryson原名William McGuire Bryson,美国人,出生于1951年。他年轻时在美国德雷卡大学读了两年之后就开启了间隔年,两次到欧洲旅行。旅途中他在打工的医院里认识了一位名叫Cynthia Billen的护士,后来Cynthia成为他的太太。1975年他们回到美国以便Bryson完成他的学业,两年后他们搬到了英国生活。

定居英国二十多年,Bryson打算回美国生活,于是在搬家之前他进行了最后一次旅行,并写成旅行笔记于1995年出版。这部作品叫 Notes from a Small Island。出版后广受英国人民欢迎,Calrton Television甚至还基于本书制作了电视节目。

Bryson本人也以此成名。他除了写旅行游记之外也写历史故事和科普作品,The Body 是作者2019年出版的关于人体方方面面的科普。现代人可能已经习惯了生病就去医院,医生就会把你治好。仿佛现代医学无所不能,其实不然。阅读过程中我最常读到的就是:

这是科学无法解释的部分。

这让我想起Atul Gawande写的 Being Mortal (简体译为《最好的告别》)。现代医学无能为力的地方数不胜数。不过比起 Being Mortal 中因为癌症带来的生离死别,Bryson在本书所写多为神秘而有趣的细节。比如关于“痒”这种感觉,像蚊虫叮咬、皮疹这种瘙痒很容易解释,但是还有更多的“痒”是莫名其妙的。比如最令人发狂的“幻痒”,“通常伴随截肢出现,可怜的患者在根本没法抓挠到的部位(因为该部位已经被截去)产生持续的痒感”。想想就可怕。

又或者人类的嗅觉,也是一种神奇的感知方式。这种感知方式不经过下丘脑介导。“出于未知的原因,每当我们闻到某种味道信息会直接传递到嗅觉皮层,嗅觉皮层又靠近塑造记忆的海马体。一些神经科学家认为,这可以解释为什么某些气味能强烈唤起记忆。”

书中反直觉的科普知识点比比皆是。我想可能医学生在上课时均已学过,但对于没在医学院上过课的我来说,这些小知识非常有趣,甚至让我回忆起小时候读《十万个为什么》的感觉。

这本书另一个引人入胜的特点是,作者引用了大量的历史故事,并对当前流行版本的错谬进行了纠正。比如1928年亚历山大·弗莱明(Alexander Felming)发现青霉素的故事。通常的版本认为青霉素的发现是一种偶然,当时弗莱明离开实验室去度假期间,一些来自青霉属的霉菌孢子飘进了他的实验室并降落在无人看管的培养皿上。弗莱明出发前正好没有清理培养皿,那个夏天又正好比较凉爽适合孢子生长,弗莱明的假期正好长得足够孢子长大。等弗莱明回来的时候他发现培养皿中的细菌生长受到明显的抑制,就这样“正好”发现了青霉素,是个“奇迹”。但是弗莱明后来也没能好好利用自己的发现,直到多年以后才由其他人把他的发现变成可供使用的药物。

这个版本的故事里弗莱明看上去有点“蠢”和“好运气”。但事实上落在弗莱明实验室的霉菌在伦敦是很常见的,所以在培养皿里扎根生长并没有什么大不了。值得称赞的是弗莱明认真研究了在这个培养皿里发生的现象,换作一个比较粗心的科学家可能回到实验室就把培养皿清洗掉了。而且弗莱明尽职尽责地报告了自己的发现,甚至在期刊中发表了这对抗菌的意义。只是当时要把这项发现变成可以生产的药物需要大量的科研技术支持,而弗莱明那会已经是一个事业有成的杰出科学家了,他手头还有其他更重要的课题需要去研究,所以这件事就暂时搁置了。

我喜欢Bryson在讲述这些看似简单的小故事时严谨的态度。在另一个故事“链霉素发现”的故事中,学生阿尔伯特·沙茨(Albert Schatz)认为土壤微生物也许能带来另一种抗生素,于是他致力于研究最终研制出了第一种能够消灭革兰阴性菌的药物——链霉素。“这是20世纪微生物学最重大的突破之一。”

但是呢,这项荣誉却被他当时的指导员塞尔曼·瓦克斯曼(Selman Waksman)“窃取”了。1952年,塞尔曼·瓦克斯曼被授予诺贝尔生理学或医学奖,一生享誉无数,1973年瓦克斯曼去世时多份讣告称他为“抗生素之父”。Bryson在书中称“这是现代科学史上最不公正的一件事”。直到瓦克斯曼去世20年后,美国微生物学会才邀请沙茨发表演讲,表彰他的贡献以弥补过失。而会上授予沙茨的却是“瓦克斯曼奖”,非常讽刺。

Bryson用通俗易懂的语言和各种医学界里程碑式的故事构建了这本“十万个为什么式”的科普,轻松惬意又让读者有所收获。如果读者朋友没有研习过医学课程的话,本作还是值得一读的。

关于书名和章节标题的刻意修改这里不再赘述,各位读者自行忽略中文版标题即可。本作整体行文的翻译很好,人名也都有括号标注,比较用心。

不过我再单独提一个令我不满的地方。在本书第十七章,章节标题是“Into the Nether Regions”,字面意思就是“来到下面的地方”,这一章主讲生殖系统。但是简体中文被翻译成“进入不可描述的地带:Y染色体将在460万年后消失”。

随意地篡改标题,在原标题后面用冒号后强行加戏这种做法虽然令人讨厌,但是如果影响不大也就算了。然而“不可描述”这四个字却让我联想起近来在视频字幕上常见的“拼音字母缩写”,比如把中国写成“ZG”之类的。两者同样引起我的强烈不适,我为在正式出版物中见到这样的文字表达感到遗憾。